PCM1795 で 遊ぶ PCM1795の音に力強さを Plus |

||||||||||

ここにきて、優秀な 96KHz/24bit のソースが出回り始めましたので ビット数に余裕のある 32bit/DACの出番も増えそうです。 PCM1795の音は

繊細な傾向がありますので、私としては PCM1794/1792的な 図太さが出てくると 鬼(32bit) に 金棒(好み音) なのです。 なんとかしましょう

!! と , いうのが今回のお題です。

|

||||||||||

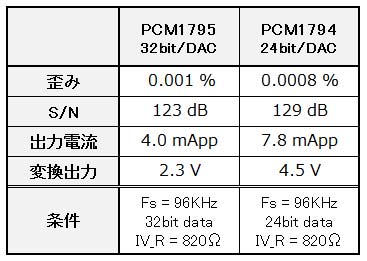

| PCM179x ファミリは 「出力の違い」 と 設定が 「ハード」 か 「ソフト」 かによって、7種類ほどあります。 企画・設計的には

Advanced Segment に属し 音質傾向は 同じですが 微妙に異なってます。 その中で、32bit 対応出来るのは、PCM1795

のみで 他は 24bit対応です。 ここで、PCM1794 と PCM1795 のスペックを比べて見ましょう。

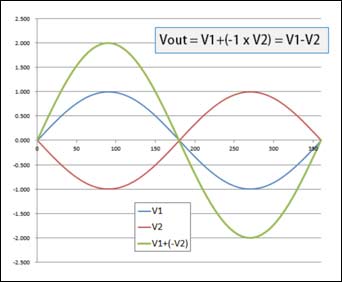

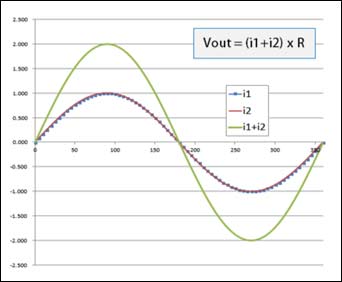

下の図は、差動で合成するばあいと並列で合成する場合をイメージを 図式化したものです。 ・左図は差動電流を IV変換後にシングル変換する場合で、式は 引き算となります。 ・右図が電流出力段階で並列接続したのち IV変換する場合で、式は 足し算となります。

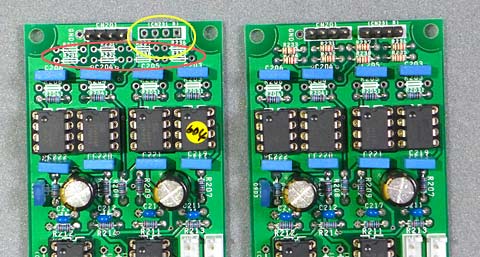

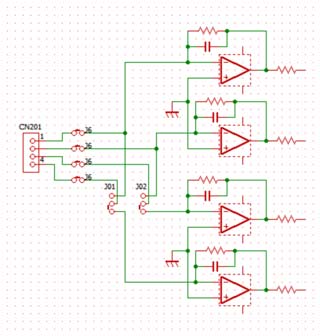

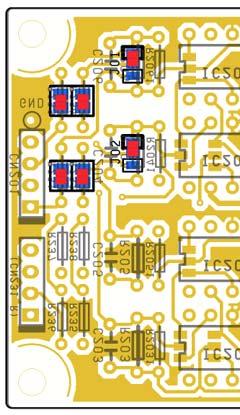

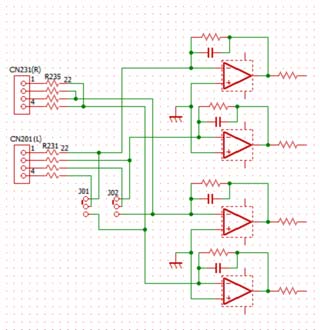

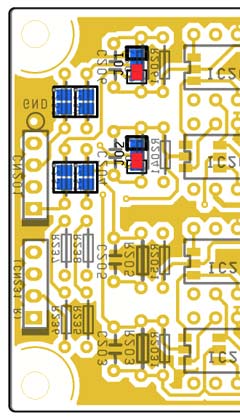

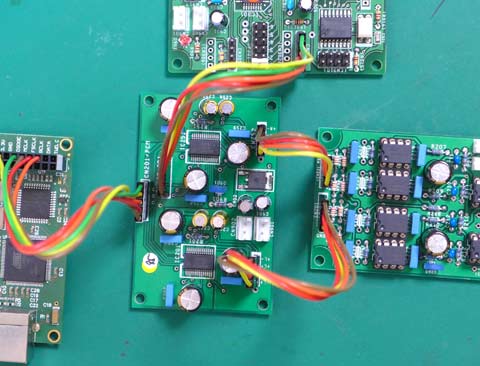

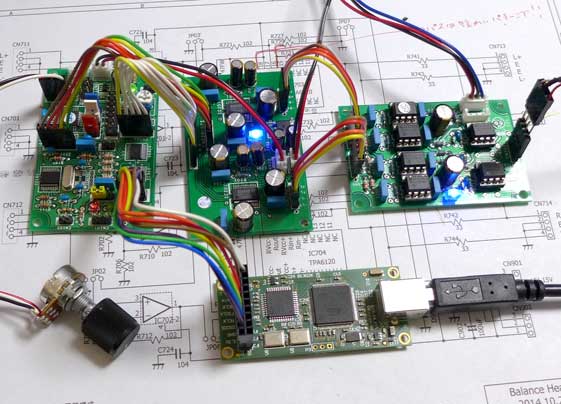

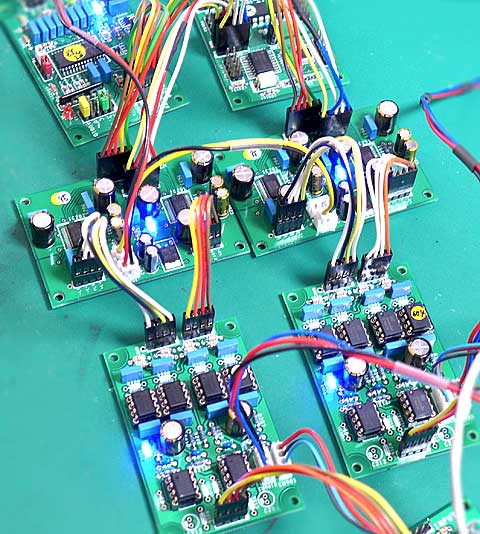

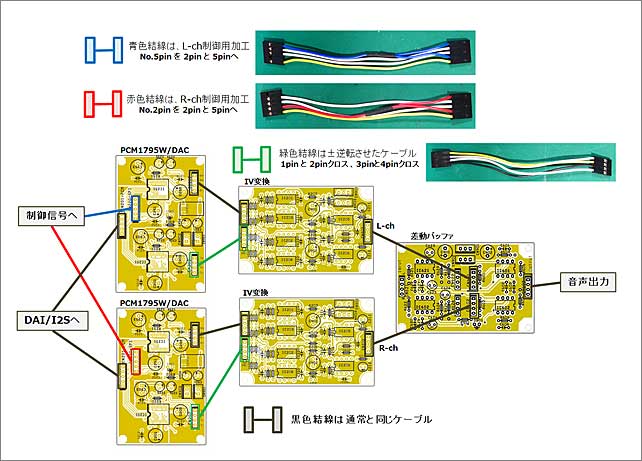

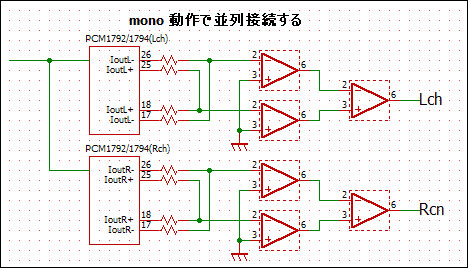

合成波形を見ていると、真空管アンプの 「プッシュプル」 と 「シングル」 を思い出します。 プッシュプルにおける 「歪みの打ち消し効果」 は 音質に影響を与えている ということはよく知られています。 打ち消す前に 2倍2倍 そこで、モノラル動作させた PCM1795 の出力を並列接続して、PCM1794 的な音質傾向に近づけましょう。 電流出力を 並列接続回路する回路は 下図の通りです。 並列接続した差動電流を IV変換しますが、IV変換時に差動動作させるのは、BPZオフセットを相殺するためです。 (BPZの詳細については、datasheet を参照願います)  並列接続する場合は、相互干渉を避けるために 回路図のように 各電流出力にシリーズに抵抗を入れないといけません。 抵抗値は 15〜22Ω程度で良いようです。 使用する IV変換基板を見てみましょう。 左側基板に示した 赤色線で囲った部分に 抵抗8本と 黄色線の丸部分に4Pのコネクタ が挿入できるように パターンが出来てますので、抵抗とコネクタをつけて見ました (右基板)。

・標準的な使い方の場合の等価回路と基板のジャンパー設定 (赤色が半田ジャンパー位置)

・並列接続時の等価回路と基板のジャンパー設定 (赤色が半田ジャンパー位置)

・PCM1794W/1792Wで同じ事ができない訳は こちら をご確認ください。 ・上記の構成の場合、切替時のノイズ対策は こちら の基板で可能です。 |

||||||||||

| < goto Home > | ||||||||||

|

(c)2014-2018 mi-take |