モノラル モード Monaural Mode について |

| それぞれのDAC基板(PCM1792/1794/1795)は、基板単位で モノラル動作に設定できます。 ・基板単位で、Lch又 は Rch専用 の DAC基板として使用出来ます。 ・メリットとして、ダイナミックレンジ、S/Nレシオの向上が期待できます。 ・また独立動作ですからセパレーションの向上も期待できます。

|

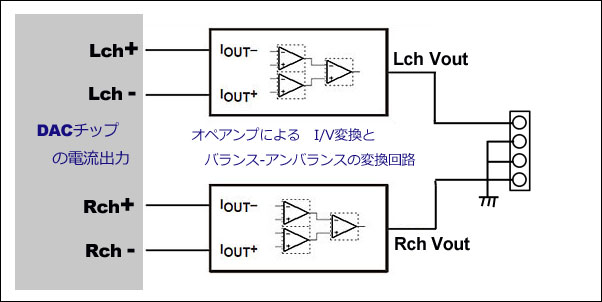

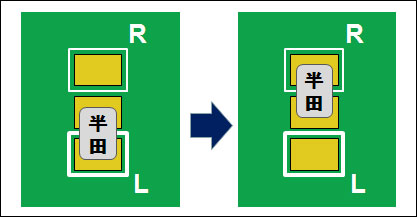

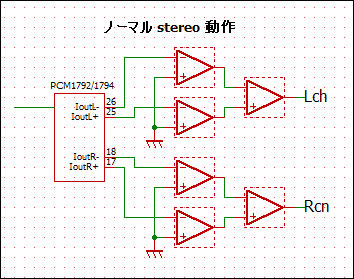

各基板のデフォルト時のステレオ動作は、下記のイメージで動作しています。

DAC 1チップ(基板1枚で)Lch と Rch を 出力します。 出力は、通常のアンバランス出力です。

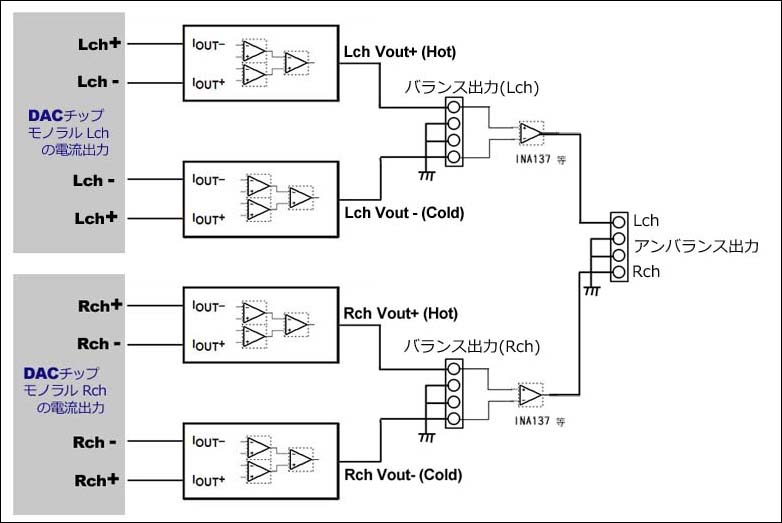

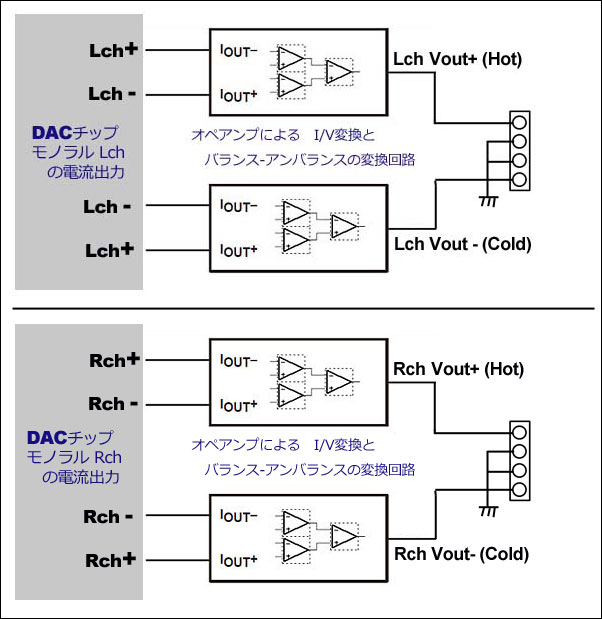

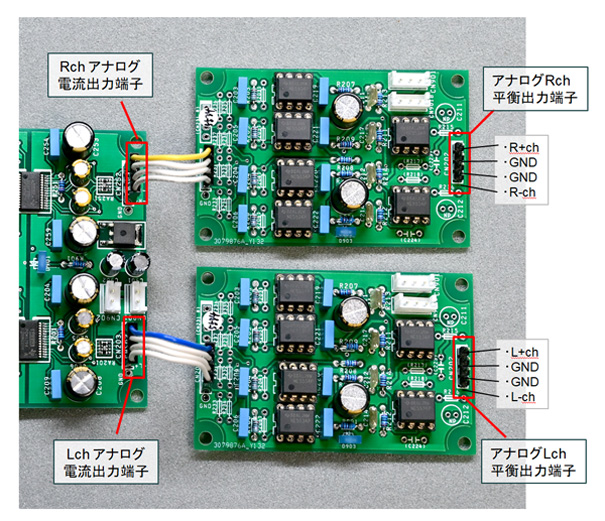

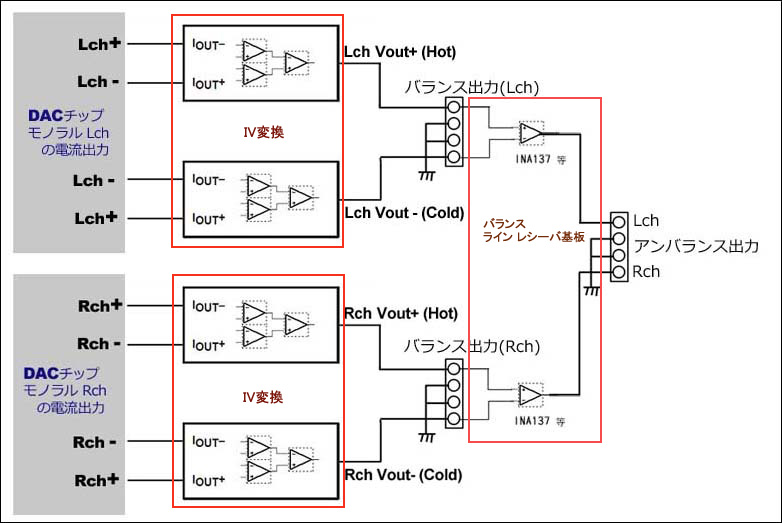

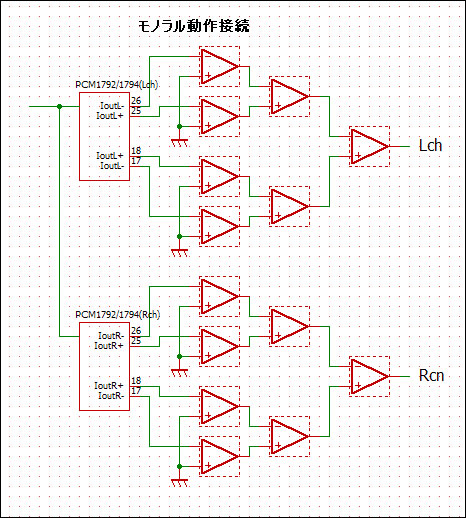

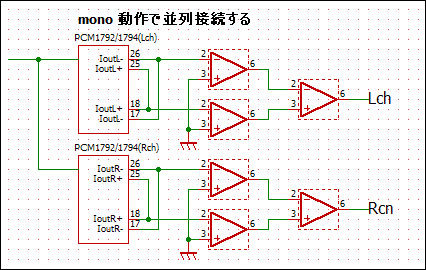

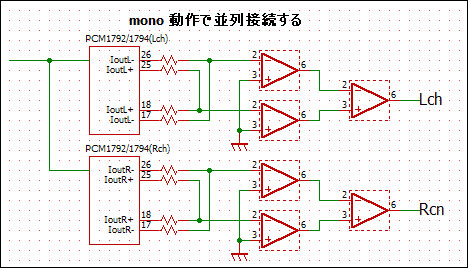

次に、モノラル動作時の概念図を示しまします。 基板1枚で、Lch(又はRch)の片側のみの動作となります。 I/V回路で電圧変換された出力は、バランス出力となりますので、バランスレシーバ基板 等で (Hot) (Cold) 信号を合成し、アンバランスに変換する必要があります。 この時に、電圧加算されるので、S/Nレシオ等が改善される訳です。 ある意味では、D/A変換部をパラレルで使用するのと 同じような効果を狙っているとも言えます。 バランス-アンバランス変換無しでも、それぞれの基板の Hot-GNDから 直接出力を取れば アンバランス出力が得られますが、S/Nレシオ等の改善御利益は得られないことになります。 下の図の例は、差動バッファ基板(バランス→アンバランス変換)を入れた構成例です。 |

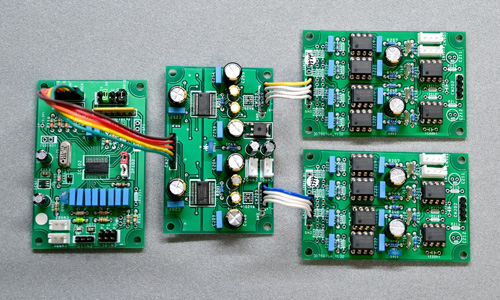

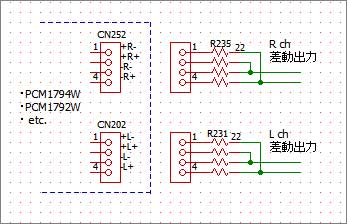

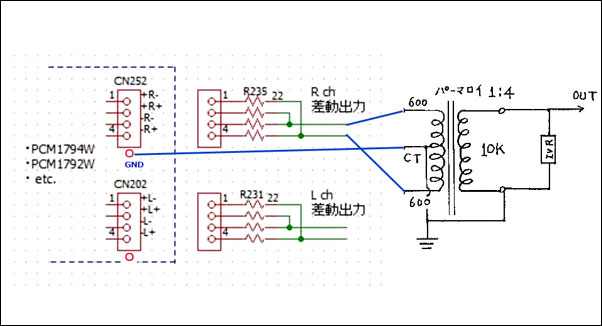

Sysytem72シリーズのDAC基板を使ったモノラル動作の具体的な構成イメージ例です。

|

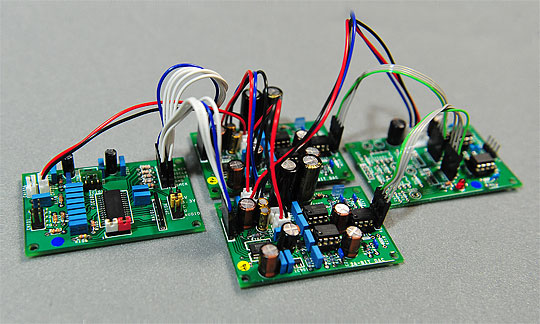

PCM1792/1796系のDAC基板をモノラル動作設定して、2枚でステレオ動作させる場合の

設定方法について、cocoパパ様が【 hiFace Evo のRJ45/I2S接続】の実践編として紹介しています。

下記に引用いたしますのでご参考にどうぞ。

(1)信号を分岐して2枚のD/Aコンバータ基板に入れる

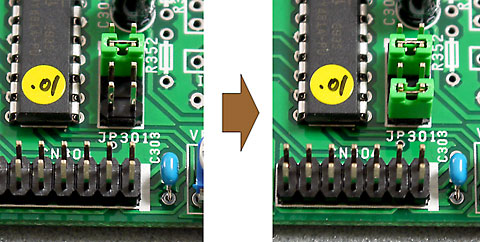

(2)右chにするD/Aコンバータ基板の裏面にあるJP02の半田付けを反対側に変更

(3)制御基板のJP301の4番ピンにショートジャンパを挿す(モノモードにする)

(4)制御基板のCN301Bに5ピンヘッダーを付ける(半田付け)

(5)制御基板のCN301AとCN301Bから2枚のD/Aコンバータ基板にそれぞれ5ピンコネクタを接続

(6)右ch基板のRch出力から右出力を、左ch基板のRch出力から左出力を取り出す

(片方の基板をLchから取ると位相が反転します)

(7)各基板に電源線を繋ぐ

なお cocoパパ様のページは Pure Digital Audio で検索するとすぐ見つかります。

とても参考になりますので 是非一度ご覧下さい。

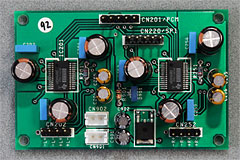

また、DAC基板1枚に DAC IC を2個載せし、最初からモノラル動作を前提のDAC基板もあります。

DACのバリエーションについては こちら を参照下さい。 Twin tip DAC基板は こちら

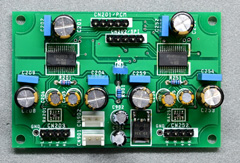

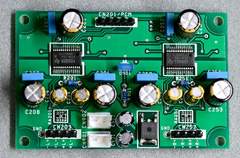

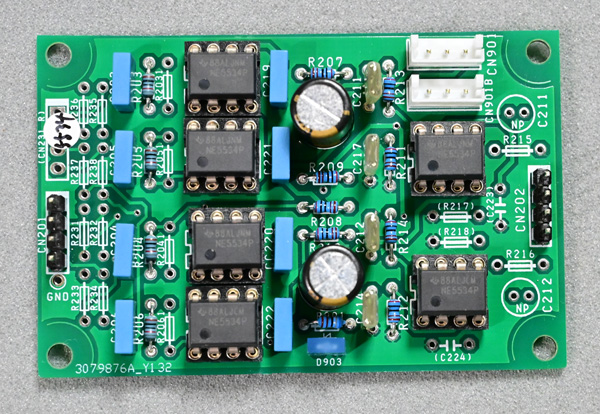

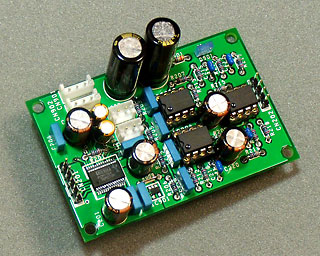

PCM1792 x2基板の例 (PCM1792W)

PCM1794 x2基板の例 (PCM1794W)

バランス出力校正例

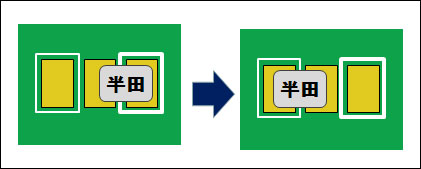

上図の説明

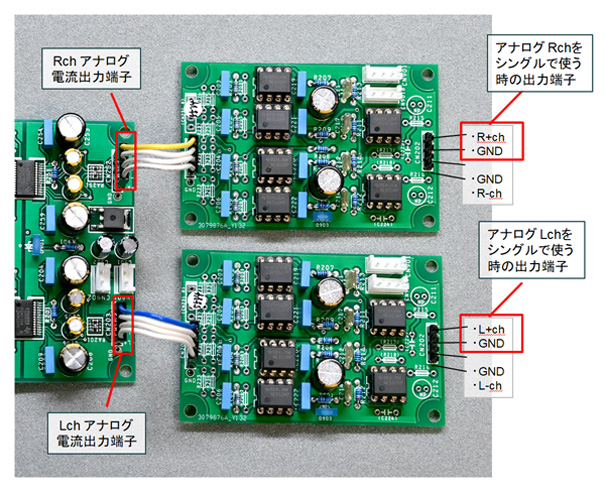

上記の構成でシングルエンドで使う場合は

下図のように出力を半分に(差動をシングルで)

すれば使用可能です。

変換基板 無しで使う場合の出力取り出し

差動-シングル変換基板を使う場合変換

この場合は、差動をフルに使って

シングルに変換します。

上図の説明

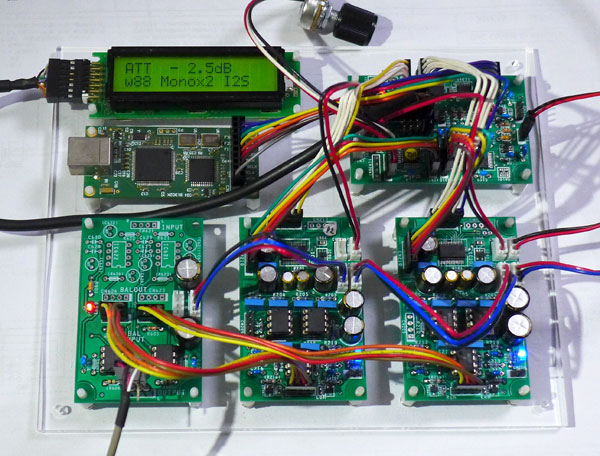

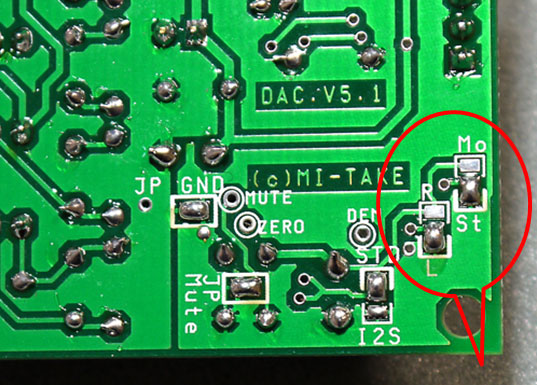

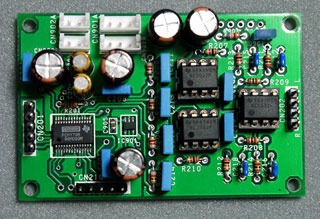

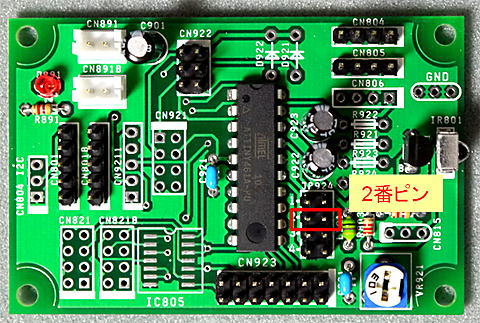

IV変換基板 (Zoomアップはダブルクリック)

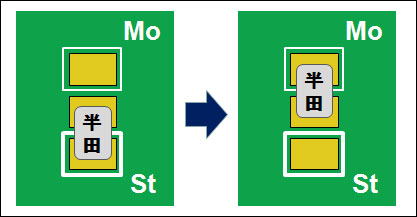

PCM1794/1798 基板の場合 と PCM1792/1796 基板の場合 ジャンパー設定の仕方が 異なります。 PCM1794/1798 STD  PCM1794/1798の場合は、半田ジャンパーで ◆ ステレオ−モノラル設定と ◆ LchーRch設定を行います  モノラルにするには、下図のように、 3個のパターンのうち上側の2個のみ 半田でショートさせます。 3個すべてショートしないようご注意ください。  Rch用の基板にするには、下図のように、 3個のパターンのうち上側の2個のみ 半田でショートさせます。 3個すべてショートしないようご注意ください。  PCM1792/1796の場合は、モノラル動作モード自体は 制御基板のジャンパーピンで切り替えますが、 (こちら) Lch−Rch設定はDAC基板の半田ジャンパーで設定が必要です。 DAC基板をRch専用に設定します。(Lch側はなにもしなくてOK) PCM1792/1796 STD  ◆ Rch設定を行います JP番号が書いてないのでちょっと分かりにくいですが下記の通りです。  Rch用の基板にするには、写真の場所のジャンパーを 下図のように、3個のパターンのうち 左側の2個のみ 半田でショートさせます。 3個すべてショートしないようご注意ください。 Lch から Rch の設定に変更する  制御基板を使う場合の設定 制御基板をモノラル設定にするには、 説明書にある monoモード設定の位置に ジャンパーを入れます。 (または裏で半田でショートでOK)  LCDが接続されている場合は、 Mono*2動作であることを表示します。  |

<参考>

制御基板は、現在3種類で運用していますが 「モノラルモード」 設定用ジャンパー位置は

それぞれ異なりますので説明書をご確認下さい。

「赤外線リモコン対応基板」 の場合 モノラル設定用ジャンパーを

2ピンの位置にショートジャンパーを入れます。

モノラル動作 ・ パラ接続について PCM1792W基板 例  PCM1792/1794等のDACチップからは、アナログ信号は電流出力としてアナログ信号が出力されています。 つまり、IV変換前に 並列接続接続すれば取り出せる電流は2倍となるわけで、 単純に考えるとIV変換回路が 半分で済みますが、単純には行きませんので少し考察してみます。 |

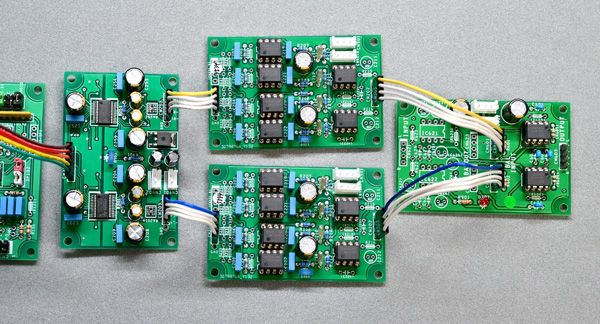

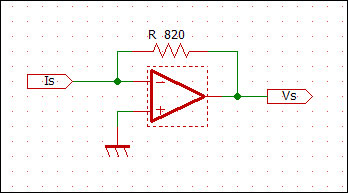

まず、通常の使い方をおさらいします。 ノーマル Stereo時のブロック図は、下図の通りです。  これを、2ブロック使ってモノラル動作で使います。  その使用例が こちら です。 IVコンバータで電圧に変換後合成しますので 構成要素は、ほぼ2倍になります。 BurrBrownの推奨回路も この構成です。 さて、先にも述べたようにDACからは電流で出力されますので IV変換前でパラレルに接続してしまえば、IV変換回路に投入される 電流は2倍になりますので、最終的に得られる出力電圧は IV変換後に合成する前例の場合と、同じものが得られるはずです。 パラレル接続の場合のブロック図です。  さて この使い方で、何が 問題になるでしょうか? IV変換回路の基本は下記の通り。 . 入力電流 Is と R によって 出力電圧Vs に変換されます。 Vs = Is x R

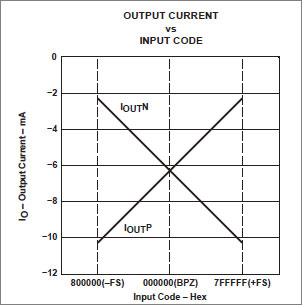

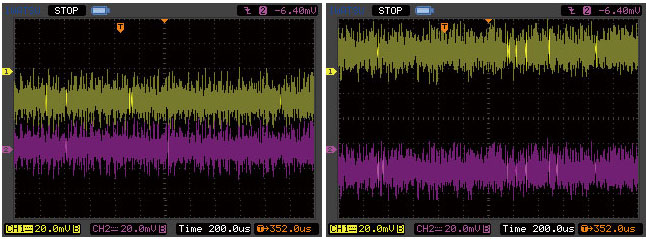

下図は、PCM1792/1794 の出力電流特性です。 音声信号が 無信号(BPZ)の時、-6.2mA 出力されます。  課題 その1. . 無信号時 Is=-6.2mA ですから R=820Ω とすると Vs=-5.08V発生することになります。 パラレル接続すると電流が2倍になりますから Vs = 12.4mA x 820Ω = 10.16V です。 IV回路の電源電圧は15V位ですから、信号振幅に対する余裕が、5V無いことになり ますので、音声信号が すぐ クリップしてしまうことが分かると思います。 . 課題 その2. . PCM1792/1794は オーバーサンプリングDACですから 128Fsの場合で 約6MHzの. 周波数で動作している事になります。 超高速で動作している 出力端を単純に . 並列接続すれば、何か 問題が起きそうな事は 容易に想像できます。 . 下図は 単純にパラレル接続した場合の無信号時出力のNoise波形ですが、動作が 安定せず ふらふらしています。 波形は 高周波Noiseだけのように見えますが、 アンプにつないで聞いてみると、ビート音やホワイトノイズも出ている事が判別でき IV変換後に合成した場合とは 明らかに異なります。 ( 耳は最高の測定器 !! )  ということで、上記の 2課題を対策するする必要があります。 対策 1. Rの値を半分にする (OPAの負荷が重くなる) 対策 2. 電流出力ラインにシリーズに抵抗を入れる  干渉防止用に 22Ω程度を出力ラインに入れると Noiseが止まります。 当然ですが これにより、出力レベルが 0.3dB程度 落ちます。 電流出力合成は、シンプルに作りたい場合は 有効な方法ですが 結構あちこちに無理のかかる方法です。 しかし 4パラや 8パラ動作も 簡単にできそうですので、そのうちに追試してみたいと思っています。 <参考> 基板コネクタからの 「パラ接」 イメージ  コネクタの 1pin側は、コネクタ・シルクが太くなっている側です。 ユーザ様所有のトランス接続例  IV抵抗は、1k〜2.5k位でお試し下さい (トランスにより最適値が変わります) こちらに PCM1795パラレルの例があります |

| <goto Menu > < Goto Home > |

| (c) 2010-2020 mi-take |