BH2325版 旧電子VR基板は こちら

マルチチャンネルで使うには こちら

|

DSDファイルを扱い始めると、PCM1792系システムで 音量ボリューム機能を PCM1792の電子ATTに依存した構成の場合、音量調整できない

という致命的な不都合が出てきます。 やむを得ず、メカ式のVRを入れてみたりするのですが、一度電子ATTの 快適な 音量調整感になじんでしまうと、やはり

電子式のVRが 欲しくなります。

BH3532を使った、電子VR基板は 既に販売終了してますので 新たな 電子VR基板の設計に迫られた!という状況です。 BH3532では、入力電圧が

2V max でしたが 新基板では、0dB時 出力電圧の 4.5Vrms を 最低でも 確保したいところです。

となれば、候補の IC として思い浮かぶのは、MUSES72320/nJRC と PGA2320/BB が あります。

System72基板では、DAC や IV変換OPA等に 主に BB (BurrBrown) 系を使ってますので、新規電子VR基板にも、「 PGA2320/BB

を採用 」 というのが 自然の流れといえそうです。 |

PGA23xx シリーズ 16pin SOIC

☆ ☆ ☆

少しだけ補足

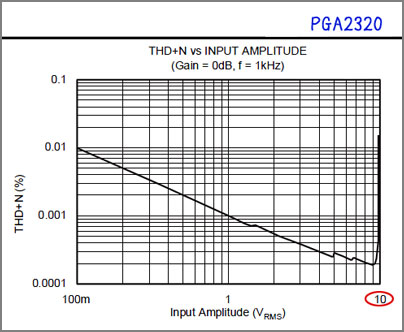

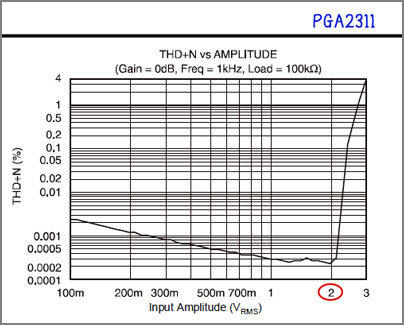

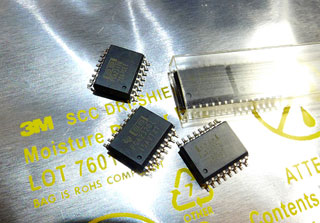

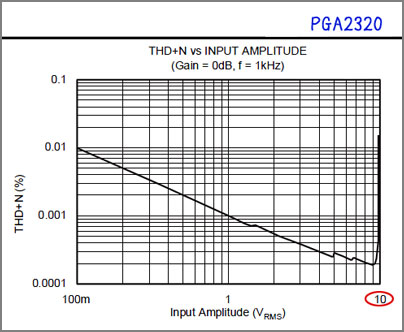

PGA2320には、電子VRとして MostFamous な兄弟分の PGA2311 があります。 2311は 電源電圧が ±5Vのため BH3532版 とほぼ同等のアナログ電圧しか扱えません。 電源電圧を ±15V にして、9V rms を扱えるようにしたのが PGA2320です。 2320

と 2311は、電源電圧を変えれば ピンコンパチとして使えるものと思われます。シーラしロジックのCS3310もPGA2311コンパチ品です。

MUSES72320は、品番からの連想として、PGA2320 対抗として造られた IC と思われるのですが ICパッケージ も異なる全くの 別物です。 |

☆ ☆ ☆

PGA2320は、入力 9V rmsを クリアしてます。

PGA2311は、 2V rms 止まりです。

|

|

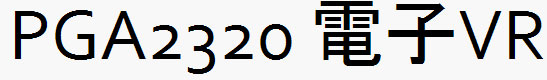

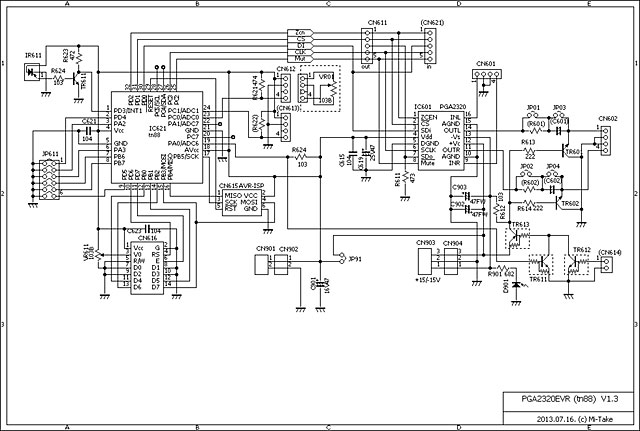

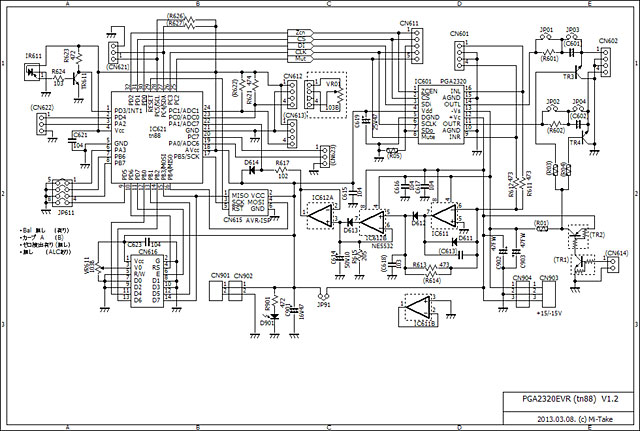

こんな回路で考えてます (当初案)

|

PGA2320版 販売開始を延期してますが・・・・

新基板完成間近!!

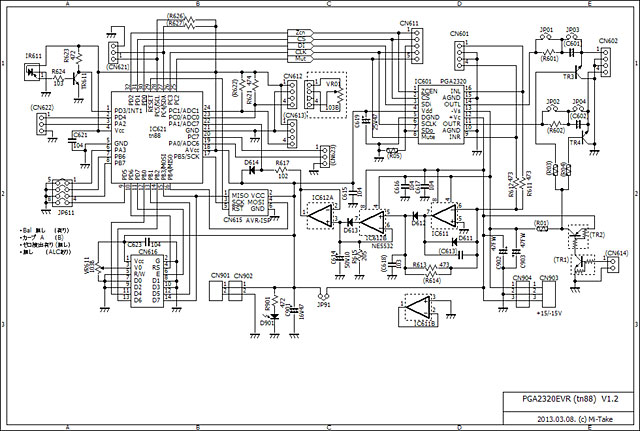

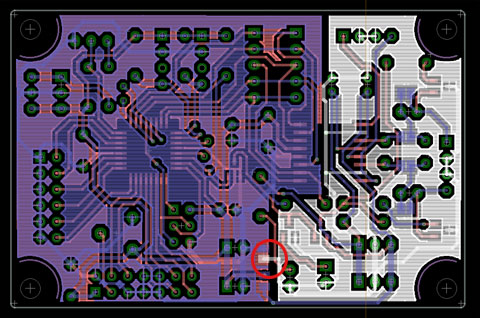

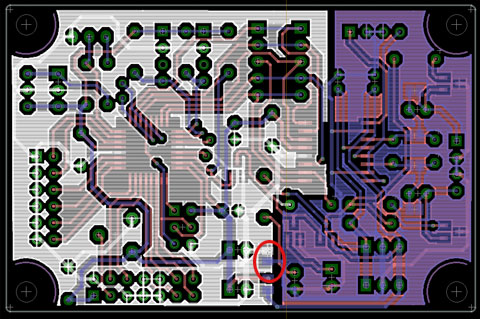

とりあえず、上記回路図による基板を作って動作確認しました。

販売用は、個人的興味で盛り込んだ回路は 削除しますが

盛り込みすぎたようで、無駄な空き地が 目立ちどうも

気に入りませんので 基板作り直し。 です

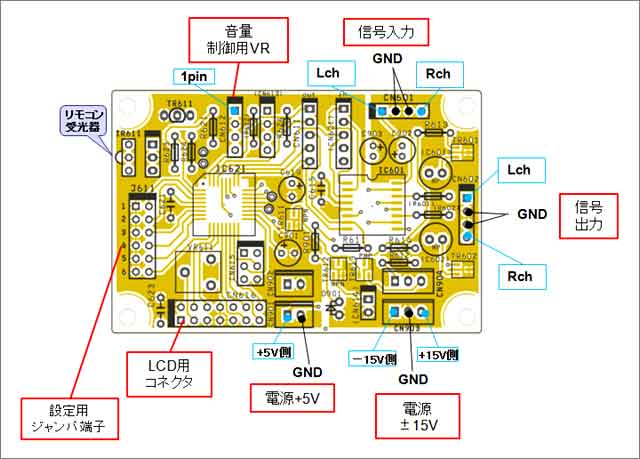

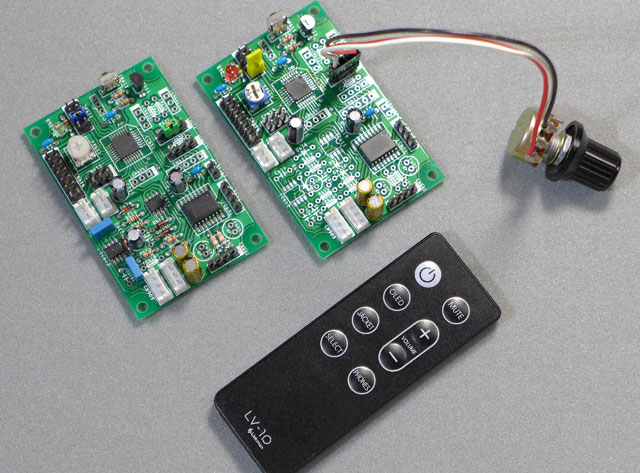

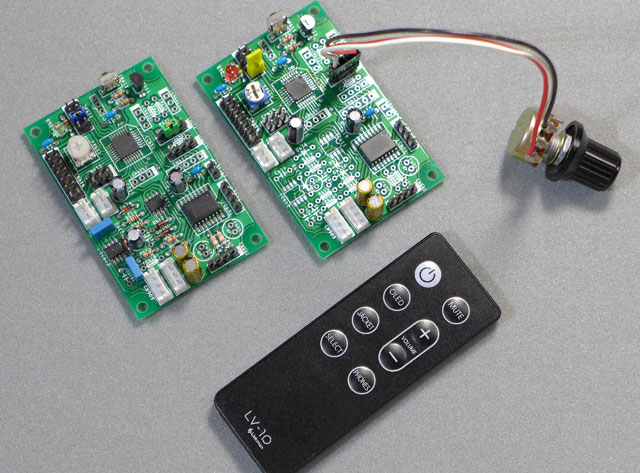

(左) フル装備基板 (右) 販売用の部品実装

|

ここから、新規基板

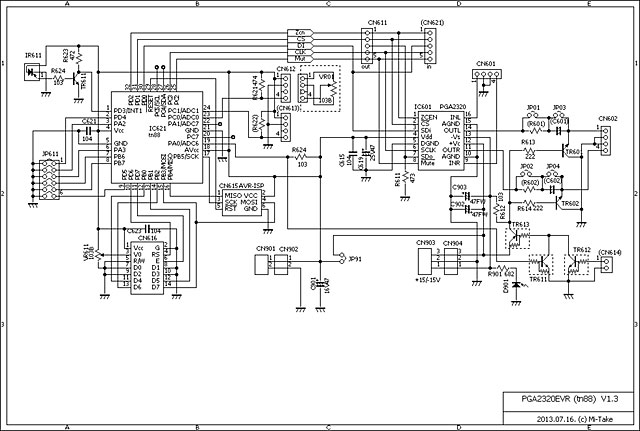

新基板 回路例

Muting回路も実装します。

使用するトランジスタは、Muting専用に作られた石ですので、

使用する電源電圧範囲での、 クリップの心配は ありません。

( 2SC1815等ではVEBO 5Vですが、使用する TRは 21Vまで OK)

リレー式のMuting基板は 別途ありますので

機械式がお好みの方は、 そちら の組合せでどうぞ。

ショックノイズ対策には、こちらがお薦めです。

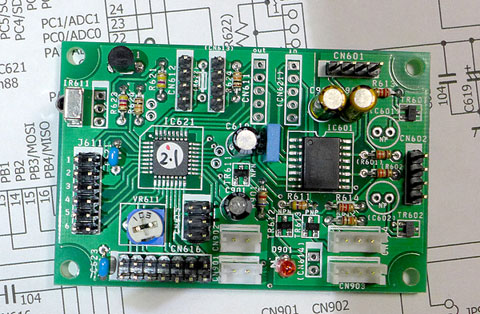

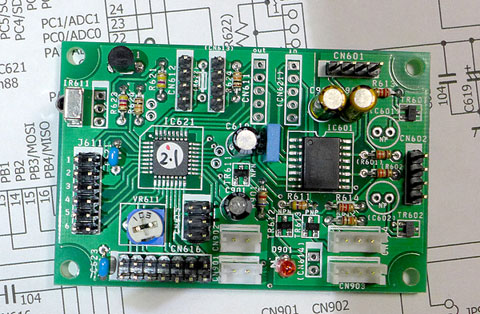

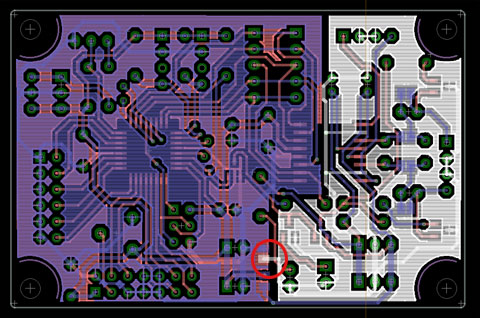

新基板が上がってきました

新基板完成例

余計な回路を省いたのですっきりしています。

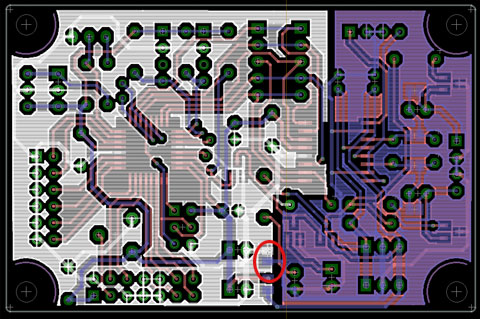

基板のGNDは、デジタル部とアナログ部を完全に分けて

レイアウトし、ハンダジャンパで、一点接続します。

(他の、system72系 DAC基板やDAI基板も同じ考慮がなされてます)

赤丸部が、接続部です。

デジタル部の グランド系

アナログ部の グランド系

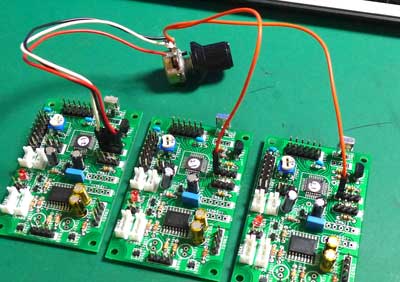

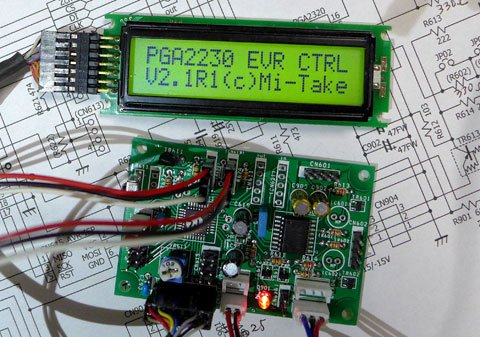

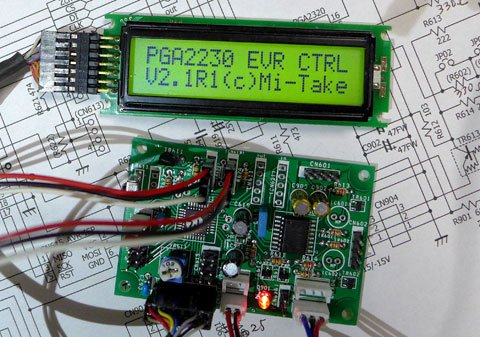

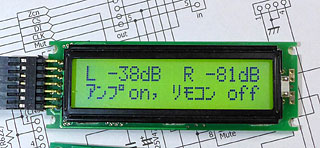

動作例 LCD opening MSG.

一応 この基板の機能は、

1. 音量調整

2. 赤外線リモコン対応

3. バランス調整

4. 外部からのMuting制御端子あり

5. LCD表示機能あり

6. Gain(+31.5dB) on-off 機能(ジャンパ設定)あり

7. VRカーブ Bカーブ、Aカーブ選択(ジャンパ設定)あり

8. ch増設 考慮(但し、現状は未対応)

といったところです。 |

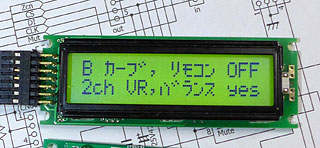

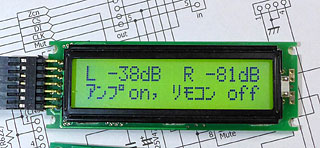

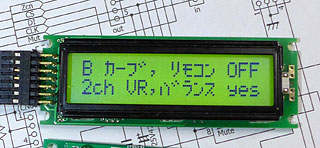

「バランスVR無し」 の時の表示例

「バランスVRあり」 の時の表示例

2行目のバーは音量調整VRの位置表示です。

バランス機能 アリ の時の、LCD表示遷移例

電源on時

1-2秒後

4-5秒後

10秒後 (定常表示)

Amp Gain [on] で、VR max 時の表示例です。

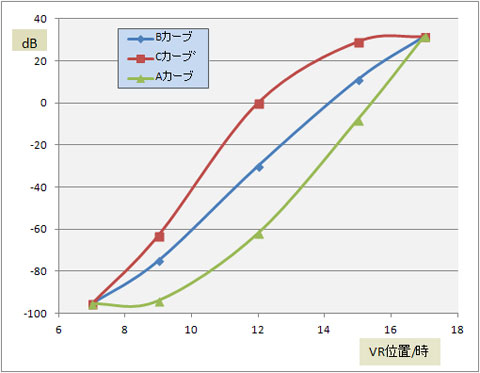

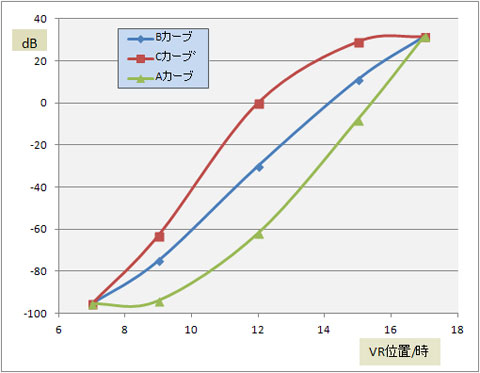

VR位置による 変化カーブの実測例

(ソフト的処理で カーブを付けています)

PCM1792等、DACでの ATTカーブは

Max近辺 「少し絞って使う」 というのが 理想なので

最大付近で 微調整が効く 「Cカーブ」 を優先していたが、

今回は アンプの音量調整用VR ということなので、

絞った位置で 微調整が効く、「Aカーブ」 を採用。

しかし、実際使って見ると 「Bカーブ」 のほうが 使い勝手が

良さそうなので、デフォルトは 「Bカーブ」としています。

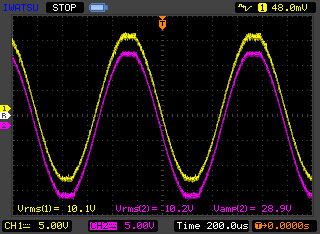

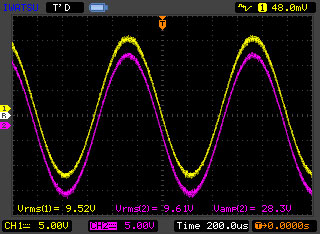

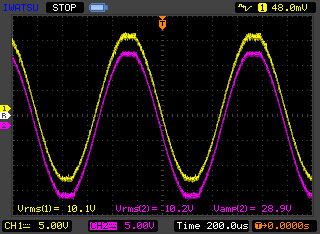

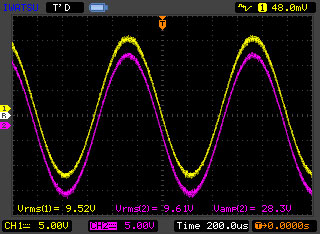

最大出力の確認例

PGA2320版 電源=±15V

電源電圧±15V時に 1KHz/10V rmsで クリップが認められますが

9.5V rms では、クリップしません。 datasheet通りです。

これなら 内部ATTのない PCM1794系の DAC出力からでも

安心して入力できますね。 ( PCM1794 IV変換後は、 4.3V rmsです )

ちなみに、PGA2311版はアナログ部の電源電圧が±5Vですので

許容最大入出力は 2Vrms です。

PGA2311版は、アナログ電源用のコネクタを

XHシリーズに変えて、他の±15V系 EHシリーズの

コネクタは挿入できなくなるよう、配慮してます。

|

< 電子ボリューム回路 諸元 >

・電源 「制御系」 マイコン tiny88用 : +5V *電源コネクタは、EH-2タイプ使用。

「アナログ系」 PGA2320使用版 : ±15V *電源コネクタは、EH-3タイプ 使用。

PGA2311使用版 :±5V *電源コネクタは、XH-3タイプ 使用。

・MPU : AT tiny88-AU

・音量調整(ATT値) : -95.5dB ~ +31.5dB 0.5dBステップ

*ジャンパ設定で+31.5dB off 可

・最大 入・出力 : PGA2320版 9Vrms ATT値 0dB時 (Vcc ±15V)

PGA2311版 2Vrms ATT値 0dB時 (Vcc ±5V)

|

< 操作(基板の動作)の説明 >

1. 電源オン時、約3秒間ミューティング(VR min) がかかります。

3秒後ミューティングが解除し、ATT設定値(制御用VR位置) になります。

2. ATT値は外付けVR (VR01) の位置によります。 0.5dBステップでATT値が制御できます。

( LCDを接続していれば、ATT値を表示可能 )

3. +Gain(+31.5dB)の設定が可能です。 PCM1794等のDACの出力から入力する場合は、

過大入力になりますので、 +31.5dBは オフにして下さい。

4. バランス調整機能を追加したい場合、CN613に外付けVRを接続し、JP611-3に

ジャンパーピンを挿入します。 バランス調整用VRは、音量調整用VRと同等のものが

使用出来ます。

5. LCDの表示は、下図例のように 3段階の表示遷移があり 最終④の状態となります。

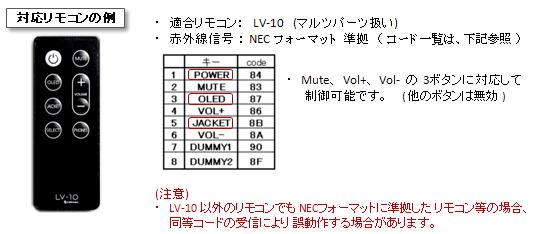

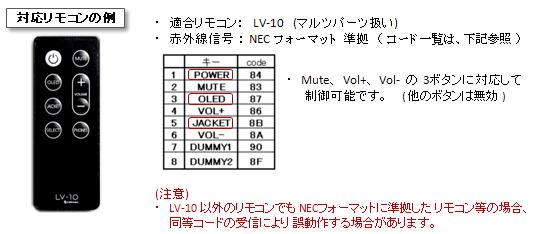

6. リモコンは、LV-10(マルツ扱い)が使用可能です。 使用する場合は、JP611-2 に

ジャンパーを入れます。

( 誤動作防止のため、リモコン機能を使わない場合はジャンパー無しとしてください )

|

説明書は こちら です (番号 18番です)

|

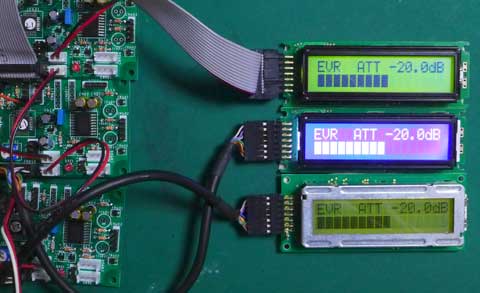

*** おまけ *** Multi ch VR ***

マルチチャンネルVRに対応する 基板やソフト開発を見送っています。

その理由は、 「4連ボリューム」 相当ならすぐできるためです。

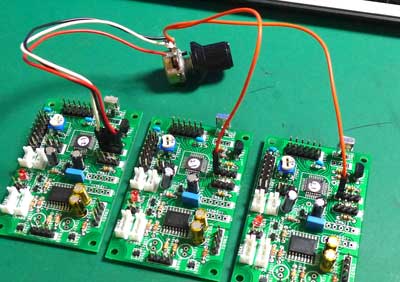

写真のような 多連VR機能相当なら、現状の基板を使ってすぐできます。

測定したことはありませんが、機械式4連VRの各VR間で発生する

いわゆる 「ギャングエラー」 は 過去の経験からすると、

3~4dB はありそうな音象移動がありましたので こんな方法でも

機械式よりましな ボリュームができてしまいます。

つまり、PGA2320基板の制御用VRを 1個でやってしまうのです。

下の写真のように 1個の 制御用VRのセンターから 他の基板に

分けてやれば 良いわけです。

ものは 試し。 実験してみました。

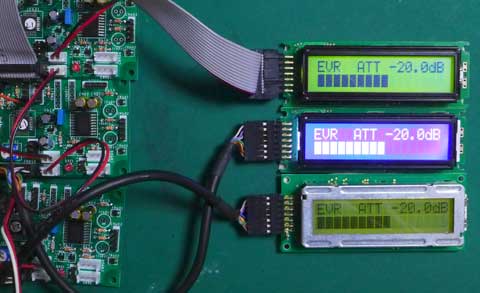

| 手持ちの都合で、3種類の LCDを使いましたが 3枚の PGA2320基板を 1個のVRで制御した場合の 電子VRの様子がわかると思います。 写真では -7dB、 -20dB、-50dB とも全く同じ値ですが 実際には AD変換時の誤差が出るため 差異(±1degit)は出るようです。 また、-50dB~-95.5dB の領域を重視される場合は、Bカーブ相当(J611-6ショート)に した方が 使い勝手は良いようです。 |

リモコン操作では保証の限りではありません

(受信状況の違いにより、基板間で差異が出ます)

|