ATAPIコントローラ関連 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| カテゴリ | ユーザ様からのコメント等 | Mi-Take / コメント・対応予定など | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ATAPI コントローラ |

1 |

|

”amraamさん” 写真、ありがとうございます。 お子さんへのプレゼント ! すばらしい力作です CDドライブ、きれいに収まっていますがご苦労がしのばれます。 私も2台ほど改造してみましたが、ドライブの高さと横位置の精度を出さないとトレイがうまく動かないので、固定方法が難しかったです。 それとトレイのフロントカバーの取付に工夫を要しますのできれいにまとめるのは苦労されたことと思います。 拍手!!です。 DACの写真も 頂いています。 こちら |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

・アドバイス、ありがとうございます。 バージョンアップ時に対応を検討します =>VerUp済み |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

・ありがとうございます。 そうなんです。LCD無くても使えます |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

new 2016up

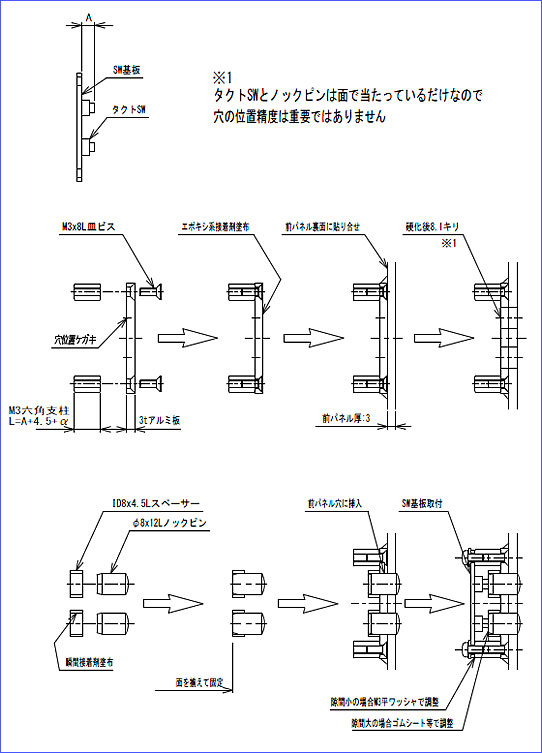

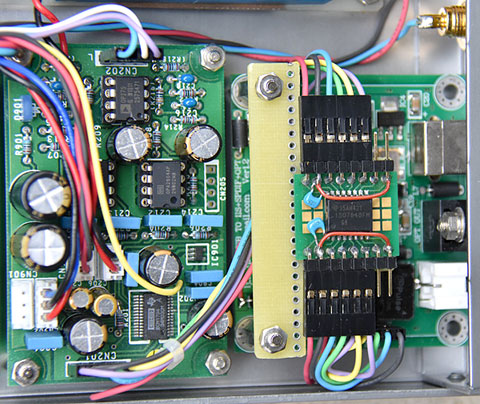

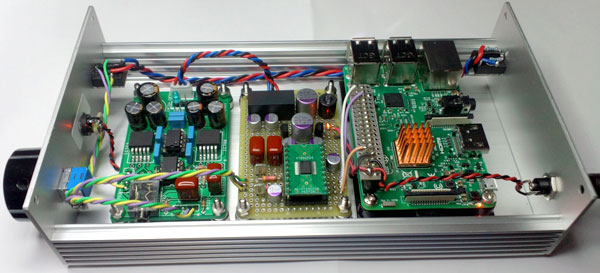

※ タクトSWの押しボタンはノックピンを使い、 抜け止めは金属スペーサーをアロンで接着にしました。 外観は非常に良いです。 ノックピン(\598/8個) 、 スペーサー(\299/25個)  DAI と RaspberryPiの切換えはリレーで強引にやってます。  ※ RaspberryPiの頻繁なON-OFFを嫌って 追加の5V電源を常時ONにしています。  ※ ATAPIコントローラと RaspberryPiの両方を動作させると 5V2Aでは 少し苦しいようで 電圧ドロップが出ました。 (RaspberryPiが アイドル状態だと足りるようですが)   ノックピンの工作図面 (図面クリックで .PDF)  |

ケースを自作されたようですが、おニューになって ぐっと品格が上がったようで、工作技術・仕上げの良さに感動!致しました。 ノックピンでの操作ボタン加工は とても参考になりそうです。 ここまで造れれば 市販品不要ですね。 ( ノックピン加工図面を お送り頂きましたので最後に掲載してます ) また、RasPi +DACも内蔵されたようで、Net Playerにまで作り込んだあたり 脱帽ものです。 当方、RasPiなかなか思うように動かせず、手に余してます。 (Volumioの次期バージョンがもう少し完成度が上がってくることを期待して様子見の状態です ) ※ Web表示の都合上、若干編集させて頂いてます。 ご了承下さい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

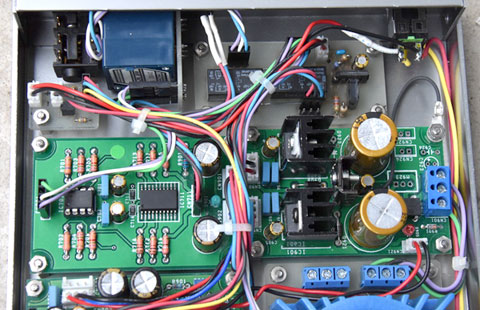

| ATAPI コントローラ アンプと お揃い タカチのケースに 入れました |

2 |

****** <mi-takeコメント> **************** こちらでは一部を紹介させて頂きましたので、加工など 詳細は、 こちらへ |

Fafa様より 完成までの様子を ブログにアップして頂きました。 自作アンプと お揃いのケースに入れた ナイスバージョンです。 こちらでは一部を紹介させて頂きますので、加工や ご感想など 詳細は、 こちらへ ありがとうございました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ATAPI コントローラ (V1.06R1) |

3 |

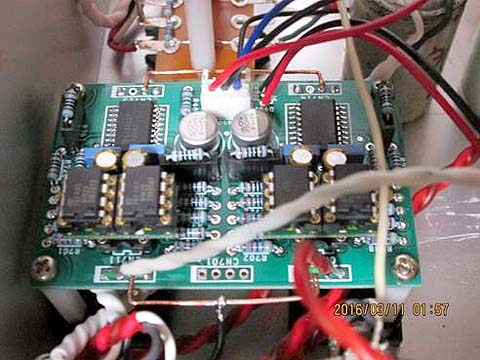

スケルトンドライブ 「 ワイルド だぜ~ッ 」 板厚 6mmの MDF材に 単純に各パーツを配置しただけですが、 ワイルドさを強調したかったので、なかなか雰囲気は良いと思っています。 CDがむき出しで 回転して音が出るのは 非常に楽しいです。 レコード世代なので、余計そう感じるのだと思います。

操作で気になったところは、 ・ ローディング用の小さい基盤とモーターを接続していないとうまく動作しない。 ・ イジェクト操作が事実上無意味になっていて、CDを替えた後、 電源オンオフスイッチでスタンバイする。 等、若干操作でイレギュラーな部分がありますが、再生上支障はありません。 また、2台目を検討していますので、その際はよろしくお願いします。 |

YMK様より スケルトン対応バージョン、Ver.1.06R1で挑戦頂いたスケルトンモデルのご連絡をいただきました。 いですね。 アングル + 長ネジ で ドライブのシャーシを保持しているアイディアは うまい考えだと思います。 このように綺麗にまとめてたものをみると なんか 欲がでてきますね。 ( 制御部分を 何か ケースのようなもので覆うとか ・ ・ ・ ) 次作も ご検討のようですので、また ご連絡頂ければ幸です。 PS: ご指摘の件につきましては、時間をみて、なにか 方法はあるか検討してみます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

ATAPI |

4 |

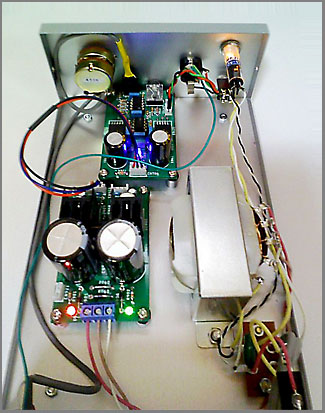

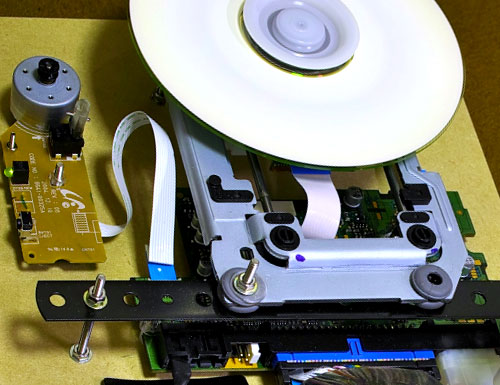

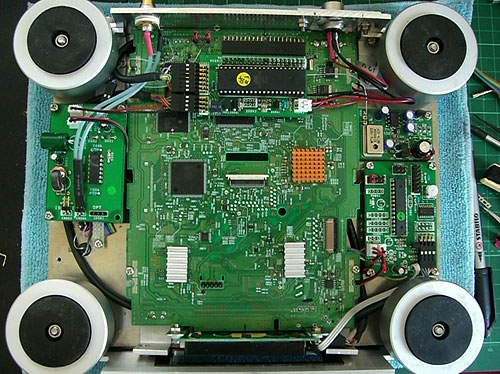

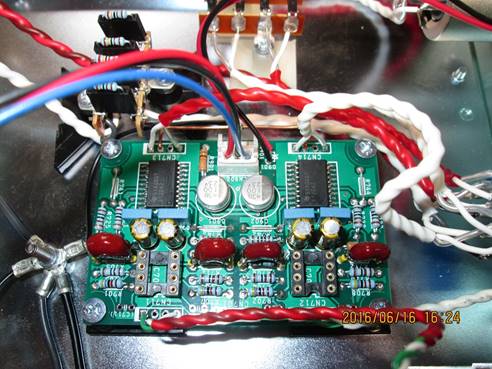

ついに ここまで来た ! 手作り 超弩級 CDP ATAPIコントローラキットを使用したCDトランスポートが ほぼ完成しましたので 報告させていただきます。  CDドライブはPLEXTOR PX-320Aです。 もう一台手持ちのPLEXTOR Premium もありましてどちらを使うか 悩みましたが メカの構造とサイズの関係で PX-320Aにしました。  製作に使ったmi-take製品は下記のモノです。

電源強化(別体)など チャレンジしてみました。  シャーシベースは 10mm厚のアルミ板。 それにインシュレーターをつけ、基板の配置の順で製作していきました。 10mm厚のアルミ板を使うことで ネジ穴を貫通させることなく表側が綺麗にま とめることが出来ました。またネジ穴はタップを切り全てネジ止めできます。 CDドライブの基板はかなり改造しました。 純正IDEソケットは取り外し裏面に ATAPIコントローラ基板が接続できるようにし デジタルアウトや電源ソケットも 別に取り付け加工しました。 CDメカの取り付けも フローティング式です。  トップローティングタイプのデザインで、天板上部の蓋を閉めることにより CDのスタビライザーが固定される構造です。スタビライザーはCDドライブ の純正品です。 タクトスイッチ類も別のモノを使って製作したためATAPIコントローラ基板の 一部は使っておりません。 また、トップの蓋を閉めないと CDを読み込まないようにスイッチを増加して 取り付けました (蓋を開けたままプレイボタンを押しても動きません) CDドライブの基板は コンパクトにまとめるため 各所改造しております。  今後は各所調整をしてからボディをブラックアルマイト加工をしてから各ス イッチ類にシルク印刷をして完成の予定です。美濃部様の製品はとても気に 入っております。今後とも新たなる製品に期待をしております。 画像をご覧になってご意見等ありましたら 是非参考にさせて頂きたいと思い ますので 宜しくお願いします。 < goto TOP > |

STO_K様より 欧州の高級メーカ製と 見間違えそうな完成度のCDP作例を送って頂きました。 手作りで、ここまでくると 感激モノですね。 デザイン・設計センスも光ってます。 シャーシーは、フライス加工?で仕上げたのでしょうか。 良いカタチのCDPに仕上がって、使って見たくなる 仕上がりです。 電気系もこだわりの構成で、バランス良くまとめていると おもいます。 拍手 ! 作者より後日コメント フライス加工は してません。ボール番で穴あけした程度です。 ベースの10mmアルミ板以以外のアルミ板は寸法を出して注文したのでカットは綺麗です。 2台目 PLEXTOR Premium で予定してます。 それでは アルマイト加工が終了しましたら また連絡させて頂きます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| USB Audio I/F 関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

USB Audio I/F |

1 |

PCオーディオ用のインターフェイスとして使用しています。 オーディオ変人会?でメチャメチャ好評価! 15万円もするIEEE FireWire機を凌ぐ実力が 有りそうです。 FireWireを購入したメンバーが悔しがっておりました。 |

・高評価、ありがとうございます |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 |

バスパワーからセルフパワーに変更しますと音調にメリハリがつきますね。 短時間の比較試聴ですが私の現用のトランポ、yamaha cdr-hd1500と比較すると音像はこのusbキットの方が締まっていて好感触です。 |

早々の、セルフパワー ご試聴レポートありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

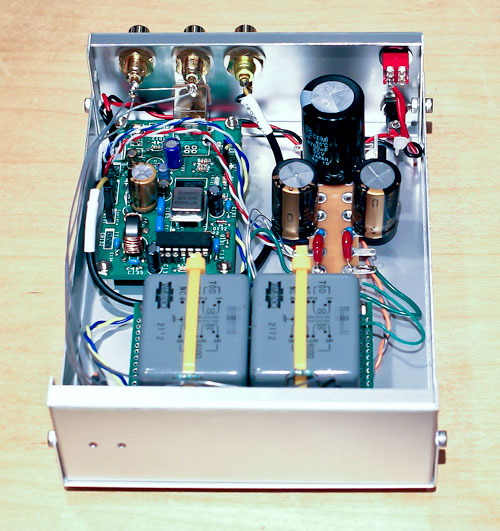

| 3 | ライントランスを使ったDACの音を聴きたくなって、KITを探したところ、SYSTEM72の USB-DACが目にとまった。 Busパワー、セルフパワーの選択はもちろんのこと、パルストランスを使った デジタル・インタフェースを装備するなど、ユーザー視点にたった拡張性の ずば抜けた高さは、秋月電子や共立電子のKITとは一線を画す内容で 大変気に入った。 写真は、これをベースに組み上げたもの。  若干の実装パーツ変更と、電源は外部トランス式ACアダプターからのDC供給による セルフパワー方式、アナログ出力はオリジナルのLPFはパスし、基板外に実装し ライントランスにつながる構成だ。こうした仕様変更を簡単にできるのがSYSTEM72の 特徴だと思う。 要望をあえてひとついうとすれば、次のバージョンでは、PC側USBコネクターから 供給されるUSBバスパワーを阻止するジャンパーを付けて欲しい。 ともかく素晴らしいキットの提供に心から感謝。 AK |

AK様より USB DACのLineTrans 版完成レポートを頂きました。 基板上のパーツを変更し オリジナル化された上で、コンパクトにケーシングされた様子で 感心させられました。 ライントランスにtamura TpB を使用された様子ですが、PCM2704のアナログ部は、32Ωの負荷を想定した パワーアンプ構成となっていますので 適度な負荷状態で 且つ、巻数比が1:3程度ですから、昇圧が 約3倍程度 得られ 丁度良い 塩梅ではないでしょうか。 レポート、ありがとうございました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

手作りに見えない 逸 品 |

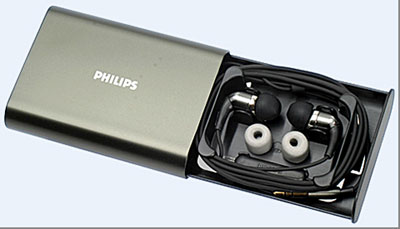

4 | USB-DAC基板を ヘッドフォンアクセサリーの 箱に入れて使っています。 ドライバーインストールが要らないので ちょっと他所のPCで聞いたりするのに 非常に重宝してます。 自宅のメインPCが WinXP-64 なので これしか動くものが無いと言う 事情もありますが (笑

|

”amraamさん” の USB基板を使った 完成品を紹介頂きました。 洒落たケースに うまくまとめて入れています。 ぱっと見では手作りとは思えないケーシングです。 PHLIPSの ロゴもとても効果的です。音も ぐっと 良くなったのでは ないでしょうか。 ( Audioは 見栄えも ダイジ ですよね ) ケースは 何を使ったのか お尋ねしたところ、その正体を お教え 頂きました。 タカチ等でも このくらいの 品位を感じさせるケースを 出してくれると 楽しくなりますね。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| USBケーブルで 音が変わった! OKJ 様 |

< goto TOP > |

Combo384 +AK4495W DACの USBケーブルについてのレポートです。 SUBケーブルで 音が劇的に変わった とのお知らせをいただきました。 成程 ! という内容でもあります。 こちら も ご参照ください。 抵抗値の例があります。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Muting 関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ミューティング 基板 |

1 |

非常に高機能なミューティング回路で、電池使用での機器のミューティングには最適です。 |

・なるほど、電池機器での使用。 そのような使い方もあるのですね |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| LME49600 ヘッドフォンアンプ関連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LME49600. HPアンプ |

1 |

|

<エージング> 電解コンデンサ類はエージングが必要だったりします。 Museを使用していますので(リード線が銅リードで太めなので半田付け時の温度の影響が大きくエージングも長めになる傾向があります。20~30H位 かかるような気がします。 <改善要望> アドバイス、ありがとうございます。 基板の改版時に検討します |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

2 |

ケースに組み込んでみました。 電源トランスは AC18Vx2 0.3A。 ミニジャックの位置合わせに苦労したのと、デザインの制約にもなりましたが、

よくよく考えたら、中継してパネル用のジャックにすれば自由度が高かったのにと ・・・ 後の祭り

|

・写真ありがとうございます。 高精度な加工技術をお持ちなようで うらやましいです。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

3 |

LME49600.HPアンプのOP.アンプ比較レポート 手持ちのオペアンプで試聴してみました。 「 OP275 」が私の場合 ベストでしたね

|

・自称 「絶対音階聞き分け耳」 さん からの コメントです。 ・ADの 【OP275】 が最高評価でした。 ・ソースがクラッシック音楽ですので JazzやPopsでは変わるのではないかと思います。 ちなみに私は、Jazz-Hard Bap系 ですので OPA2604 が一押しです。 大変参考になります。 ありがとうございました。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4 |

オペアンプをLME49720に交換していますが、非常に高音質です。 ケーブル品質の違いが初めて認識できました、現在この高音質をたのしんでいます。 |

おお、ケーブルの違いが分かりますか。 ではぜひ、BELDEN88760を お試し下さい。 加工しにくいケーブルですが音の良さで評判です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

5 |

早速、組み上げて、まだエ-ジング途中ですが非常に密度が濃い音が出ています。音楽ソ-スを根こそぎエグリ出す感じが自分の好みに合っていますので満足しています。更なる商品開発に期待しています。 |

”エグリ出す感じ” ・・・ 言い得て妙 2604の特徴をうまく表現頂きありがとうございます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

6 |

早速、±15V電源を使用してケースに組み込みました。 初めのうちは平板的なつまらない音でしたが、数時間鳴らした後では見違えるような、音楽性のある音で鳴っています。 「何も足さない、何も引かない」ナチュラルなサウンドです。接続する入力機器の音質をそのままストレートに表現しています。 まだ、エージングによる効果が期待できそうですので、これからが楽しみです。 |

・電解コンデンサ等は半田付け後のエージングが多少必要なようでです。 音にも影響しているかもしれません。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

7 |

新バージョンHPA基板を購入し、同梱されている 電解コンデンサをKZからOSコンに変更して組み立てました。 OSコンのため エージングに 100時間以上が 掛かりましたがやっとそれなりの音が 出始めましたので報告します。 システムは以下のPCオーディオです PC:ショップブランド

CPU:E8400

OS:XP/sp3

USB Audio I/F:E-MU0202 USB(クリエイティブ),DACはCS4392とあります、

ASIOを使用。 音源:CDをアップサンプリングして24/176.4にしたもの

(FUSE→Upconv→FLACで圧縮又はDSDに変換) プレイヤー:AudioGate(ほぼFreeソフト)で非常に音が良い、

ASIO(24/192に設定)を使用。 電源:自作のバーチャルGND電源±12V。(pdfファイル有り)

ヘッドホン:オーテクATH-M50(密閉)

部品の変更内容:ケミコンKZ→OSコン、C701-702を0.1μ→2.2μ(KZに比べて押し出しが弱かったため)、あと初段のオペアンプをLME49990x2 (ブラウンドッグに実装品を購入)とした。

考察:OSコンはエージングに本当に100時間は掛かります、半田付けの熱での劣化が回復するまで、音がぼやっとしています、回復後は音が非常にナチュラルで透明感があります、ここがKZと異なるところでした、KZのメリハリの効いた余韻の豊富な音も好みですが、OSコンの大人しいナチュラルな音も好きです、こんなに上質なケミコンの違いで音が変わるのがわかるのも、このHPAアンプの基本性能の良さと思いました。

LME49990に関してはLME49720との違いは良く分かりませんでした(耳のせいだと思います)。

E-MU0202 USBは、アナログ音源をハイレゾのPCMに変換目的で、購入したものでしたが、最近は専ら USBオーディオに使用しており 毎日 新旧2台のHPAアンプを 其の日の気分で 使い分けて楽しんでいます、良いAMPを有難うございました。

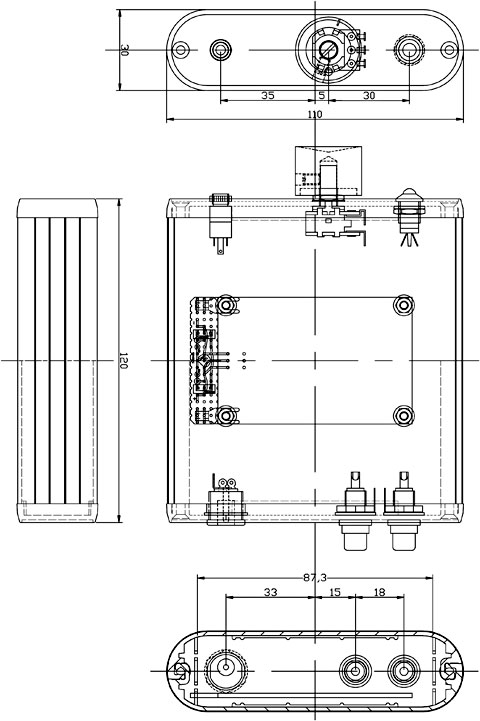

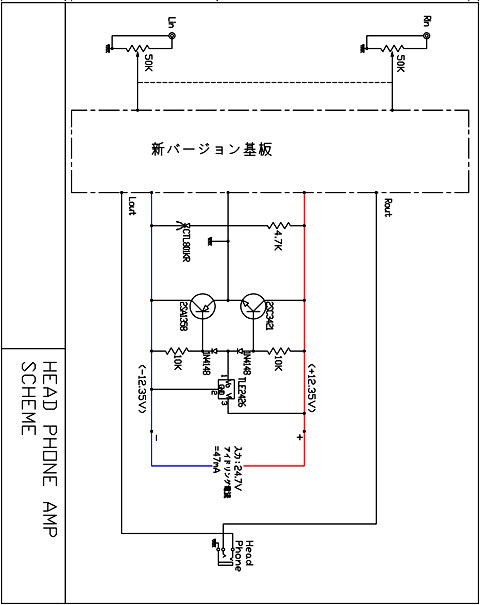

◆◆ 参考 CAD図面 ◆◆   |

LME49600H.P.アンプ基板を2セットお買い上げ頂いたユーザからのコメントです。 こだわりのカスタマイズ内容はとても参考になります。 また、 以前、仕事で CADAM を使っていたとのことで、自宅では Auto CAD ユーザとのこと。 驚くほど 綺麗なCAD図面を 送って頂きました。 私の分も 作って!! と お願いしたくなる出来です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

8 |

AKGのヘッドフォンはアンプのヘッドホン端子では充分鳴らせていないような気がし て、もっと良いアンプを探して、オールFETのHPAキット等を試しましたが、良い結果 が得られず、こちらのキットにたどり着きました。 電源はオークションで新品・錆ありのトランスを安価に購入できましたので、3端子 レギュレータで±15V電源を組みました。 本当はもっと大きいコンデンサを入れたかったのですが、ケースの関係で我慢してい ます。 OPアンプは付属の4558でもはじめは良い音に思いましたが、交換するとさらに良くな ります。 MUSES8820はキレの良さを感じましたが、バイオリンの高音が金属的に聞こえました。 OP275とOPA2604ではあまり違いが分かりませんでしたが、OPA2604に若干暖かみを感じ たので、こちらを使用しています。 組立ですが、抵抗を回路図から照合するのに手間取りました。R702→1kΩというよう な一覧表があると楽だったと思います。 調整も不要なので、難しい部分もなく、一発で音が出ました。 ポップノイズもあまり無く、お勧めできるアンプだと思います。 末筆ではございますが、今後のご活躍を期待しております。  |

sonic様より 材料を使いこなしていて、うまくまとめておられますね。 自作を楽しんでいる状況が良く伝わって来ます。 ご指摘のありました、部品一覧表等については説明書の改訂時に対応検討させて頂きます。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

LME49600. HPアンプ ULTIMATE版 |

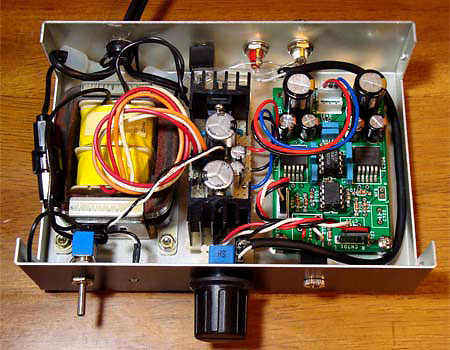

9 | 早速手元にあった箱(またあり合わせ?とか言われそうですが)に 納めて作ってみました。 ヘッドフォンアンプのリファレンスは LEHMANN AUDIO のBlack Cube Linear だったのですが ・ ・ ・ 。 中高音の切れについては 今回のアンプが上回っていますね。 さすがに低音はBCLがなんとか上回っていますが。 リファレンスの入れ替えになりそうです。   |

”amraamさん” の ULTIMATE版の基板を使った 完成品を紹介頂きました。 AMPケースを流用したとの事ですが、amraam さんならではの うまいレイアウト処理で ケーシングされています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KJM様より LME49600+USB |

10 |

LME49600ヘッドホンアンプを購入させて頂き漸く1ヶ月が経過しました。 感想を一筆書かせて頂きます。  評価後は ちゃんとした±15V電源を製作して 堅牢な アルミケースに入れてヘッドホンアンプに仕上げる予定でしたが、 下記の簡易試作で これがまた私(駄耳?)には 必要十分となってしまい現在も 使い続けております。

このような御社ボードには 申し訳ない電源でも 駆動馬力が半端なく 細かい音も 再生できている様で 時たま 「はっ!」 とするときがあります。 YouTube の ライブ音楽再生時にも 高音質で鑑賞できました。 ちゃんとした電源で鳴らせば 更に高音質になるのは 間違いないと思います。 グレードアップする楽しみが また一つ増えました。 |

KJM様 この度は、制作レポート お送り頂きありがとうございました。 楽しんでおられる様子が 伝わってきます。 そうなんですよね、自分なりに 料理して楽しめるところが オーディオ機器自作の良いところだと 思います。 電源強化予定との事、改造が終わりましたらまた ご感想をお寄せ頂ければ 幸です。 PS: USBの5Vから、±15Vを作っているので 電源いらずのシンプル構成が 使い勝手の良さに つながってると思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| MYT様より TPA1620 + USB/DAC |

11 |

早速TPA6120A2ヘッドフォンアンプ基板を 使用させていただきましたので、ご報告させていただきます。 TPA6120A2ヘッドフォンアンプ基板をUSB-DACに組み込みました。  USB-I/FはCMEDIAのCM6631Aで、I2S出力をTIの アイソレータISO7640FMで絶縁して Mi-Take製/PCM-1794_DAC基板に 接続しています。DSDには未対応ですがPCMでの性能は良好だと思います。  DAC基板の出力はボリウムを介してヘッドホンアンプ基板を通り ジャックに出力されますが、電源ON/OFF時のポップノイズを 防止するため、システムリセットICのM51957Bを使用した ミューティング回路を追加しています。 また、電源基板の3端子レギュレータ1次側のコンデンサは、 高さ40mmのケースに収まるように、ニチコンンFWの3300μF/25V に交換してあります。  さて、肝心の音質ですが、LME49600を使った ヘッドフォンアンプと比較すると中域から低域の音質に違いを感じました。 ( 曲は同じく「4月は君の嘘」のOP2とか・・・ ) 両ICともに不満のない音質なのですが、TPA6120A2の方が 音量を上げてもうるさくないように感じました。 音楽制作者がスタジオでモニターしている音質がどちらに 似ているのか興味があるところです。 なお、視聴に使用したヘッドホンはSONYのMDR-CD900STと MDR-1Rで公称インピーダンスは63Ω及び24Ωとなっています。   ------------------- ( 以下はご参考まで ) --------------------- 「WM8804/DAI付きの基板基板」についてお願いがあります。 USB入力とSPDIFが切替できるのは、大変便利です。 切替がしやすいように、JP301からフロントパネルのスイッチに 接続しマスターとスレーブを切替できるように制作したのですが、 動作中に切り替えるとノイズを発生します。 せっかく ミューティング出力があるのですから、マスター/スレーブ切替時にも ミューティングがかかるように改良できませんでしょうか。 |

(TPA1620一番乗り!! でした ) 早速のリポートありがとうございます。 音質的には、LME49600 とは、ちょっと好みの分かれる所かもしれません。 また 出力に入っている 39Ωで だいぶ音のイメージが変わるようですので、使用するヘッドフォンや個人的好みで最適値があるような気がしています。 ( 好みを言い出すと切りがないので、今回 39Ω としました) そういう意味では、TPA6120A2の方が使いこなしは難しいかもしれません。 LME49600もサーボアンプ無しにすると、結構のびのびとした音が出るので サーボ用無しで使う場合が多かったりします。 (type-A の場合です) ------------ **ご参考までの件 (マスター/ス レーブ切替時にミューティング) ご指摘ありがとうございます。 たしかにそのような使い方はありですね。 検討してみます。 ありがとうございました。 ------------ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

OKS様より TPA6120A-W ヘッドフォンAMP 及び ヘッドフォンの リ・ケーブル |

12 |

入手後、LT1364・AD797 を 試してみました。 最初は 入力から ALPS50KΩ 4連に直結して アンプに接続していました。  RCA・XLR共にレベル変化無く、プリアンプとして入力ソースを幅広くと考え、 http://www.op316.com/tubes/balanced/balprefet-v1.htmを参考にして、 入力端子とボリュームの間に50kΩ出力相当 (約30kΩの抵抗4本で構成) の固定アッテネーターを設置いたしました。  【 トラブル 】 固定アッテネーターを設置いた しましたが、その結果、LT1364は 1個が潰れ、 AD797は プリ使用時にボリュームの位置が 9時半を過ぎるまで 「シュー」という ノイズが続き そこから開いていく分には 異常がないという状態です。 【 対 策 】 やったことは OPアンプのデータシートのある通りに 位相補償用のコンデンサを 追加しただけなのですが、これで 収まりました。 2回路OPアンプの 1・2番と 6・7番の 間に 20pFのコンデンサをかませるだけでした。 OPアンプ交換をする向きには、 交換OPアンプによっては 1:1 で負荷が大きすぎる場合があるという事でした。  【 完 成 】 HPアンプとラインプリの両用が出来るように構成しました。 どうしても プリ出力のほうが大きくなるので、トランスで減衰したうえで 固定式アッテネーターで ボリューム位置が丁度良くなるよう調整しております。 LME49600よりも 増幅率が小さく感じられるので、思い切って6倍のゲインと しました。 又、HPへのマッチングを探るため、抵抗値を変えられるように 基板用ピンソケットを利用してみました。 100Ωを試したところ、DT770PRO(250Ω)において低域に効くようです。  【 DT770PRO ヘッドフォン・リケーブル 】

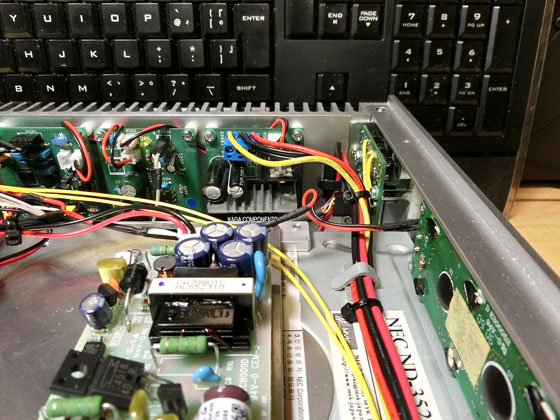

恐らくHP愛好家からは激怒されることもやります。 一例。片出しケーブルの処理が面倒だったので アルミハウジングに穴をあけて 両出しにしました。 但し、beyer DT770Pro 250Ωは業務使用のためかすごく加工が楽でした。  ネジとドライバーで簡単に分解できる、片出しのケーブルの渡りも ヘッドホンバンドのボタンを外せば すぐ確認できるので 改造に もってこいです。  赤白の部分はリケーブルした導線です。 端子部のはんだ部も普通のHPより大きめなのでリケーブルにもってこいです。 で、お勧めの配線材です。通常のHPケーブルより太目かもしれませんが beyer DT770Pro 250Ω純正のケーブルカバーにサイズが合っております。  これは、AVケーブルテクノロジー製のUT-1Q (Yahooでショップも出されている) http://store.shopping.yahoo.co.jp/avct/ ( 現在は後継のUT-1Q-MK2も出ています) です。 狭い車内で 高音質のスピーカーケーブルをというコンセプトの基に、 外径4.4㎜で 4芯構成、アニール処理された PCOCC-Aでは無く 硬銅線の PCOCCで輪郭を鋭く出す逸品です。 勧める理由が メーター840円という 低価格です。 (後継のUT-1Q-MK2の値段、旧製品UT-1Qだとメーター640円!) http://homepage2.nifty.com/NEGY/index.html 現在は 新素材のPCUHDと最新高精度の銅素材を 提供しておりますので 品質は 最高レベルです。 性格は本当に高精度・高解像・原音忠実なので、 音楽性や雰囲気重視という方には 「硬い」 と思われるかも という所です。 ***** 2016.6.16. 追加情報頂きました。 ***** 5月下旬に購入した基盤を形にしましたので報告です。  ケースを小型に、入力とスルーの切り替え、HP出力と リ出力の切り替えのみと前回よりシンプルにしました。  アンプ部は約5倍に設定して、フィードバック抵抗には 20pFのマイカコンデンサを付けております。 出力抵抗の切り替えは基板外で付け替えが出来るようにしました。   前回製作した時もボリュームを絞った状態でノイズが出る問題が有りました。 今回、メインアンプに繋いで試したところ高域において ノイズがかなり乗っている事が分かりました。 ボリュームを絞った状態でノイズが出るのは高域でのノイズが原因と 今回特定できました。 一番最初に素の状態で組み上げた時は この問題はなかったので、 ゲインの調整によるものと思います。 /////////////////////////////////////////// 又、今回HPも交換しました。 AudioquestのNightHawkです。 又、純正バランスもあります。  写真のようにHPへのケーブル接続が2.5mmプラグになっておりますので、 バランス化改造が非常に楽です。  しかし、外径が細いのでeBayで購入した細めのプラグが必要です。  又、純正バランスもあります。  ***** 2016.8.25. 追加情報頂きました。 *****

|

TPA1620A2W基板を使った バランス型ヘッドフォンアンプの制作例をお送り頂きました。 ポストオペアンプの交換や ATT追加等等の改造で 若干トラブルがあったようですが、対策も含め 完成までの レポートをお送り頂いたので、とても参考になります。 また、DT770 PRO のバランス型ケーブルへの 改造 (リ・ケーブル) についてもポイント をリポート頂きました。特に beyer の 同等ヘッドフォンをお持ちの方には 大変参考になる リポート内容になってると思います。 ありがとうございました。 ( お断り: 掲載の都合上、若干文章・レイアウト について編集させて頂きました。 ) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| YNS様より PCM1791-all in1 +PGA2320 +LME49600 |

13 |

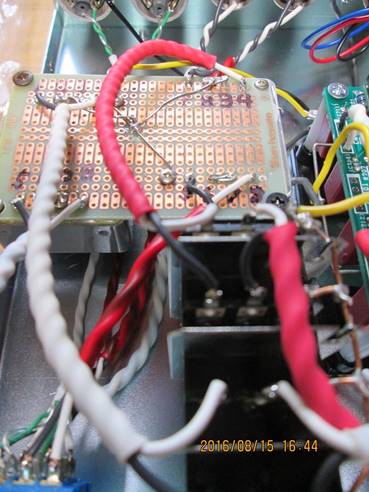

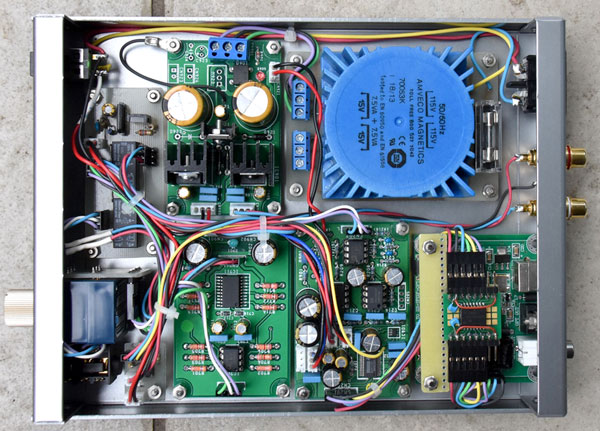

PGA2330(電子ボリューム) + PCM1791(オールインワン) + LME49200(HPA)を アッセンブリーしてDAコンバータ + ヘッドホンアンプ + ラインアンプとして使えるよう タカチのケース(LM200)に 組み込んで見ました。 所がハム音対策の為 当初の目論見と異なり 電源トランス別体になって居ます。 回路構成は 安定化電源部は スペースの関係上、ユニバーサル基板に組み (±15,±5) LM200に 内蔵、DAコンバータと 電子ボリュームは リレーを使用しての直接切替、リレーからハム音の様な ノイズが出た為 専用に 5V電源を追加をして居ます。 コンデンサ、コモンモード追加等対策は取って見たんですが、最終的に PGA2330 + PCM1791からそれぞれ出るホワイトノイズのような [サー]っと言う ノイズ音が消えません。 手持ちのHDR558、ATH-A7R(インピーダンス32Ω程度)では それ程 大きなノイズ音では無いのですが iphoneのイヤフォンを接続すると かなり大きな フロアノイズがします。 DAの無信号時に似た様な音です。

HPAへのATT追加、HPAのゲイン縮小設定にて フロアノイズが無くなる事が確認出来ました。 ゲイン変更のみだとまだ少しノイズが残ってるますが 問題ない範囲です。 HPA の R703,704 : 1k ⇒ 100Ω 変更 ゲイン1.2倍 気にすれば感じる程度 入力前段に 11dBのATT挿入 (インピーダンス600Ωπ型) ゲイン1倍 ! 問題 解消 ! ありがとうございました。 |

YNS様より DACと電子VR基板、ヘッドフォンアンプ基板を組み込んだ作例を お送り頂きました。 高感度な ヘッドフォンをご使用した場合、ノイズが気になったとのことです。 トータルゲインを下げる工夫をして 対策された結果も含め ご連絡頂きました。 ヘッドフォンで取聴する場合、スピーカー取聴とは 「異なる構成・設定を要する」 という、良い例かと思います。 参考になります。 ありがとうございました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| KJM様より HeadPhoneAmp10 試作2 |

14 |

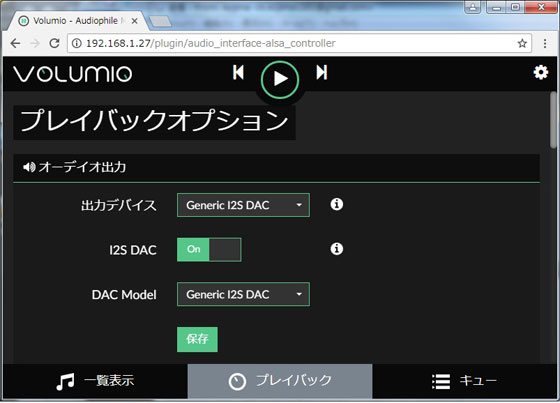

今回はラズパイ3(初購入です)を使って 試作2となりました。 音を聴いてこれまた驚きました。(駄耳ですが) 音の出方も好みです。  試作2構成は 下記の通りです。 ・コントローラ本体:ラズパイ3(贅沢にも音楽再生専用で使用) ・コントローラOS:Volumio2 (V2.201) ・DAC:PCM5102A (秋月電子のDIP化キット使用) ・HPA:御社LME49600[Type-A] (入力カップリングコンデンサは未使用設定) シールド線等手間のかかる事は一切しないで シンプル(手抜きです)に構成してみました。 ケース穴加工5個、基板固定は強力両面テープです。 ヘッドホンを使わないときは ケース後方のジャックに音声信号が出る様にしており ここに 某雑誌付録のデジタルアンプを接続してスピーカーを鳴らしています。 前作では HPA電源強化等といっていましたが 音源を変えるとここまで変わるのかと ・ ・ ・ 私には 十分な性能だと思います。 Hi-Rez再生ができる様ですが、今のところ手持ち音源(MP3 320Kbps)で 十分満足です。 今回も暫くこの状態で使い続けることでしょう。 P.S ラズパイ3内蔵WLANは、不思議なことにアルミケースに入れても通信ができてしまい USB WLAN を後付けしなくても使えることが判明 ? しました (理由はわかっていませんが これはこれで便利です)。

ネットワークドライブを参照しております。 16GBのSDを使っておりこれで十分だと思っていましたが、過去の音源も再視聴したくなり USB HDDに入れたりして いましたが、CDリッピングを考えますと 共有パソコンを参照した方が 便利なことが分かりました。 再スキャンには時間を要しますが重宝しております。   2ヶ月ほど前にラズパイ入門したばかりで ノウハウなどは持っておりませんが動作環境を記させて頂きます。 特に変わった事はありません。 --------- 接続環境 --------- インターネットルーター ↓ 有線LAN(GigaBit) → リッピング&ファイル共有省エネパソコン(Windows10) ↓ 無線LAN中継器 ↓ 無線LAN → タブレット ↓ 本機Volumio2+DAC+HPA ※ 無線LAN中継器から 2m以内では快適に使用できます。 4m離れると たまに音切れが発生する状態に陥ります。 私が今始めて ラッキーだったのは下記要因が重なった事が大きいと考えます。 ・ラズパイ3のCPUパフォーマンスがUPしたこと。 ・VolumioがVersion2にアップされた時期で安定動作する状態になったこと。 併せて、Linuxの知識なしでも使えるようになったこと。 ・ネット情報に多くの運用例がアップされていること。 以上 宜しくお願い致します。 P.S 妄想です。 発売予定の 「AK4480DAC」にラズパイ3が 接続できたら最高だなぁ。と思います。 私が作るなら「なんちゃってDDC」と、HPAは 「TPA6120A2 シングルタイプ」を 組み合わせると 気に入った音が出そうに思います。 この時は電源をちゃんと作らないと 罰が当たりますよね!? |

KJM様よりLME49600版HPA改造記事お送り頂きました。 綺麗な仕上がりですね。 長く使えそうなしっかりした造りです。 この仕上がりが 音にも影響するんだと思って、当方も一生懸命ケース加工するのですが なかなか苦労が報われません。 さて、RasPi3のMP3ソースは SDカードに入れるのでしょうか。 できれば、RasPi3 の環境やノウハウなどもご連絡頂けると幸いです。 RasPi の件、情報ありがとうございます。 RasPi-3 は良くなりましたか ・ ・ ・ 入門2ヶ月目で モノにされたんですね。 すごい。 当方、RasPi-1のA/B、RasPi-2B、RasPi-Zero と手を出しての挫折で、まぁ 所詮こんなもんか、と。 「あつものに懲りて なますを吹く」 てな状況です。 情報ありがとうございました。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電源基板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

±15V+5V 電源基板 |

1 |

★薄型ケースに入るような、背の低い電解コンデンサを使用してはどうか。

|

・アドバイス、ありがとうございます。 検討させて頂きます。 検討結果を こちら にアップしました |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 真空管 アンプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

HNM様 差動入力 25F5s アンプ Nov. 2020 |

この球は 何に使われていた球なのでしょうか ?

ヒーター電源不要は ありがたいです。 |

お世話になっております。 基板を2枚に分離するとは、さすがです。 トランスをケースに収めたところなど技ありですね。 ありがとうございました。 PS: この球はラジオ用だと思いますが 25Vの電圧がなにかと便利です。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||