USB DDC

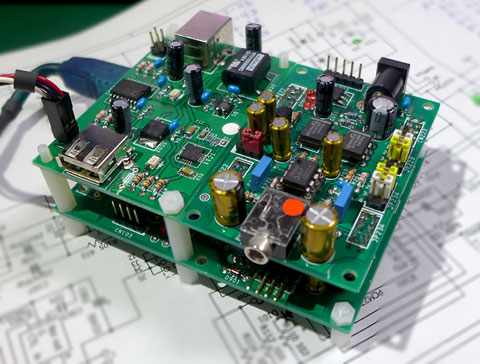

DAC �uRock'n Roll�v �o�[�W����

PCM2706 �{ TDA1543 NOS/DAC

|

|

�� USB�P�[�u�������@������ .

���T(sub)��� PCM1798�� �o��@�������@.

TDA1543�� CS8416DAI���Ȃ��@�������@

PCM2704�� USB DAC�́@������ .

Combo384�̊O�`�݊�DDC�́@������ .

�v��������G�t�F�N�g�̂������� Rock'n Roll Music ������Ȃ�ɍĐ����Ă݂����I

�Ƃ̎v������@����Č��܂����B

�c�� �Ƃ� S/N �Ƃ� D�����W �Ƃ� ���j�A���e�B �Ƃ� �E �E �E

����Ȃ���A�Y�ꂽ�ӂ������ �����Ă݂܂��傤 �I

�V���v�� is Best

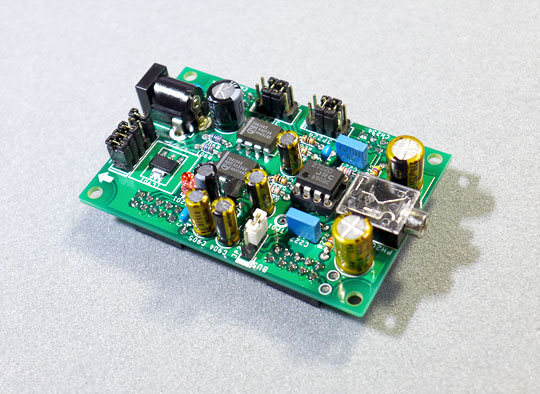

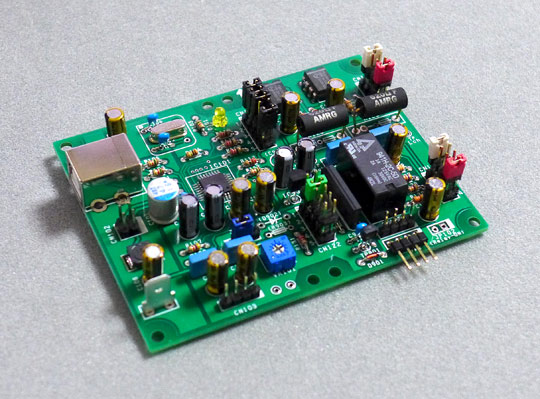

�@�E USB�`�b�v�� I2S I/F�t ��� PCM2706 �`48KHz/Clock

�@�E DAC�`�b�v�� NOS ��� TDA1543 16bit �Q�p�� (+2�p��)

�@�E IV�ϊ��́A��R�ꔭ�@���P�m�[��RMG

�@�E �d���́AUSB�o�X���C���ŊO���d�������� OK

�@�E �䗘�v�s���ł��AMuting �����[�t�� |

| �J�����́@�������@�ł��i��ɂ���܂��j |

�ƁA���X�Ȃ���� �X�y�b�N�����т܂���

���Ȃ݂ɁATDA1543 �� Datasheet�ɂ� Feb. 1991 ��

����܂�����A25�N���O �� �`�b�v�ł��B�@�����`�@

���C����� 72 x 94 �Ƒ傫�����̃T�C�Y�ł�

���[�h�ݒ�p�w�b�_�[�����̂��w�������I

�ӂӂ��@�C�Â���܂������H

���T���ڂ�����@TDA1543 4�p���Ή�

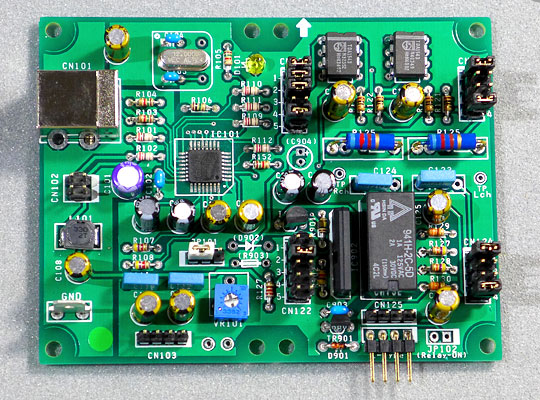

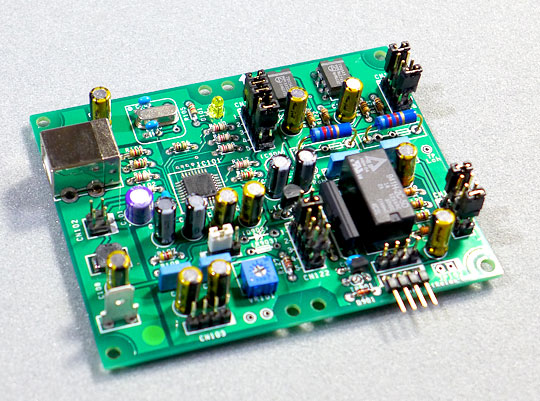

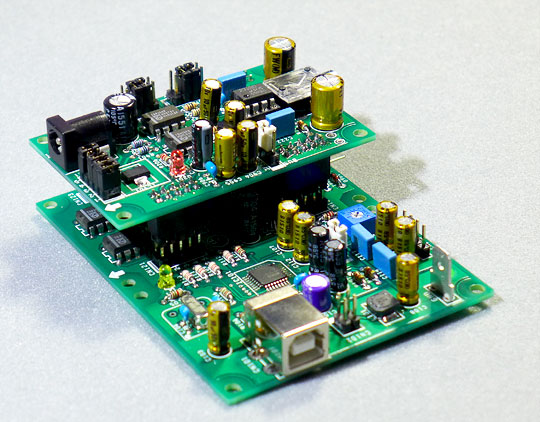

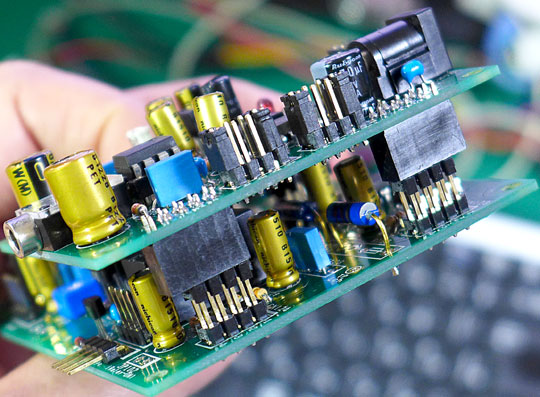

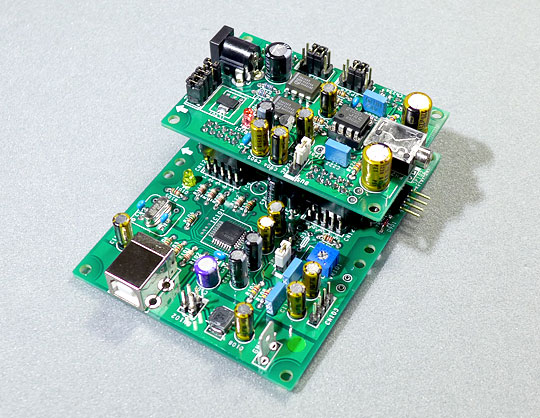

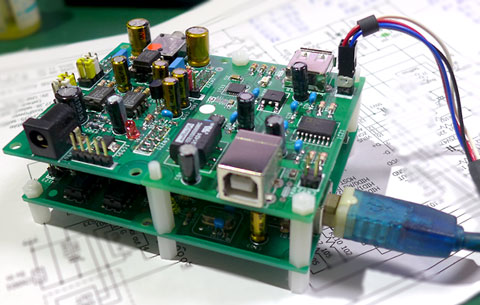

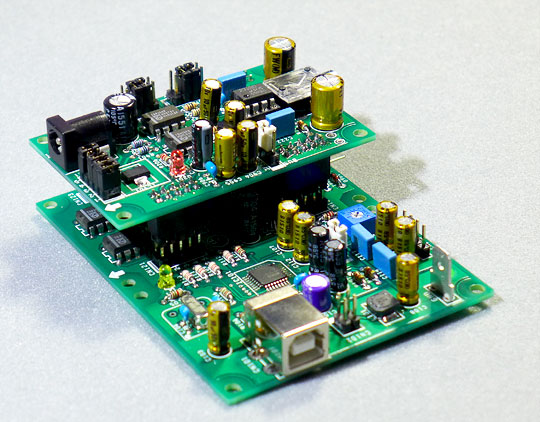

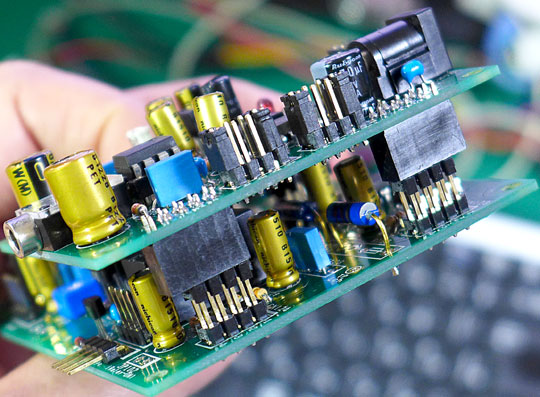

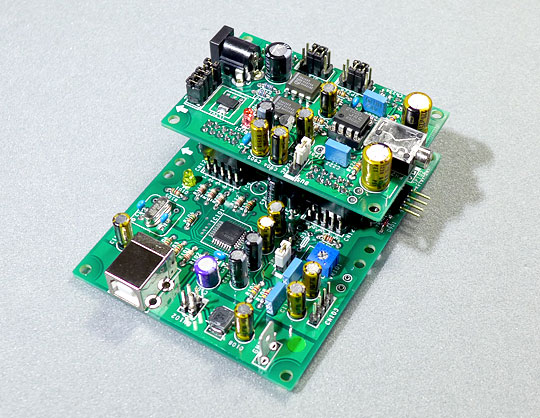

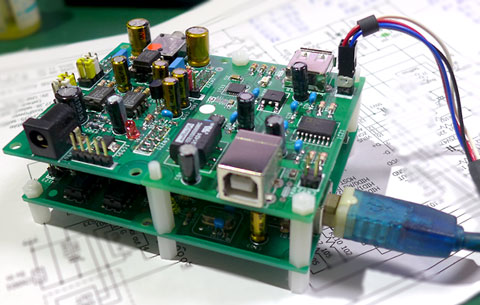

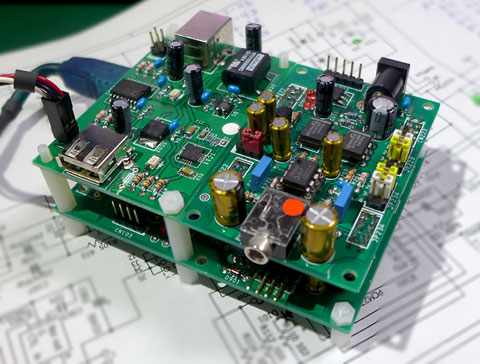

�X�^�b�L���O��

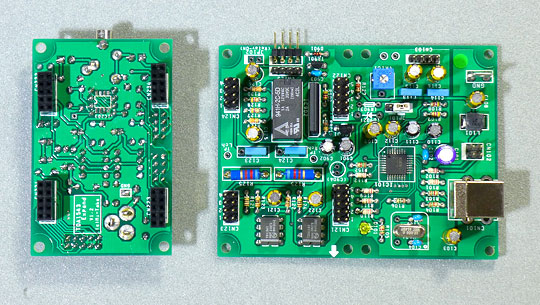

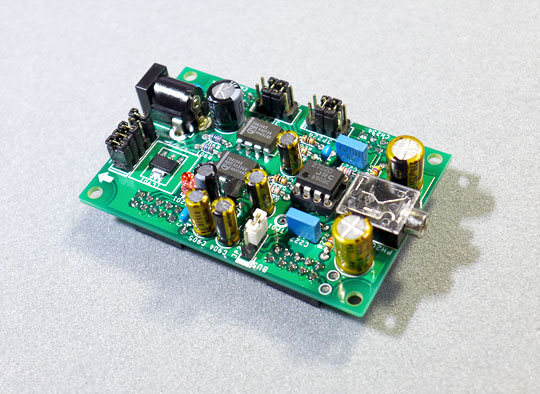

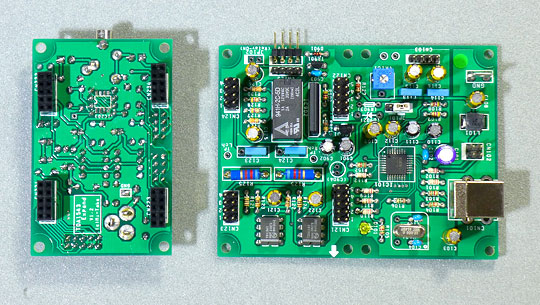

��T�C�Y�́A�e�T�� 94x72�A���T�� 72x47

4�ӏ��̃R�l�N�^�ŃX�^�b�N����̂� �W���C���g�l�W�͖����Ă��ǂ������ł�

���T��ɂ́AIV�p�̃I�y�A���v���ς�ł��܂�

�S�p�����́A�O���d�����g����

������DAC��i�o�� 2Vrms ��_���܂��B

�������A4�p������ ��RIV �� �������\�ł��B

���[�h�p�W�����p�[�s���ł̐ݒ�� �� ���y���߂܂� �E �E �E

---------------------------------------------

�J���R���Z�v�g��

�c�� �Ƃ� S/N �Ƃ� D�����W �Ƃ� ���j�A���e�B �Ƃ� �E �E �E

����Ȃ���A�Y�ꂽ�ӂ������ �����Ă݂܂��傤 �I

�Ƃ͌��������̂́@�����C�ɂ��Ă܂��B

SDuM3160 USB�A�C�\���[�^��� ��g�ݍ��킹�Č��܂����B

���݃T�u��ƍ��킹�āA���C����ɂ̂����

���傤�� ���� �I

18�o�����̃X�^�b�h�ō������҂�����ł�

DuM3160 USB�A�C�\���[�^��� ������

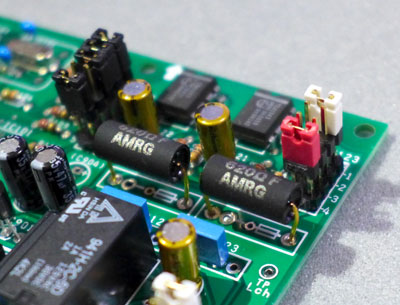

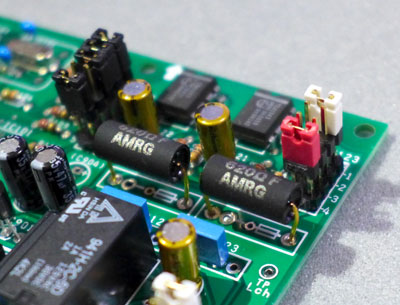

IV��R��AMRG�ɂ����^�C�v

���P�m�[����R����AMRG�i�A���g�����X�E�I�[�f�B�I�p�J�[�{����R�j

�ɂ��� �o�[�W�����ł��B

AMRG��R�@IV

�A���g�����X���A���P�m�[�� RMG �̌�p�o�[�W�����Ƃ���

�J�������Ƃ������R�� AMRG �ŁA�꒮���� RMG ���

�͋��������銴���ł��邱�Ƃ�������܂��B

�iAMRG��R�̓A���g�����X�ɓߎ��Ə��Ő��Y�@������ �j

���T(sub)��� PCM1798�� �o��@�������@

�� �� �� ��

�@�E���B�ȉ����ŁA���ቹ�� �ǂ�����E�������� �������ł�

�@�E�^�����x���������Ƙc�݊���������̂ł����_���ʂ�

�@�@�@�u Rock'n Roll �v �̉��ł�

�@�E�ӂƁA�{�[�J�������X����������u�Ԃ�����܂�

�@ |

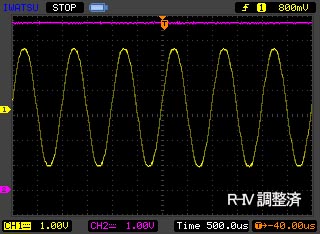

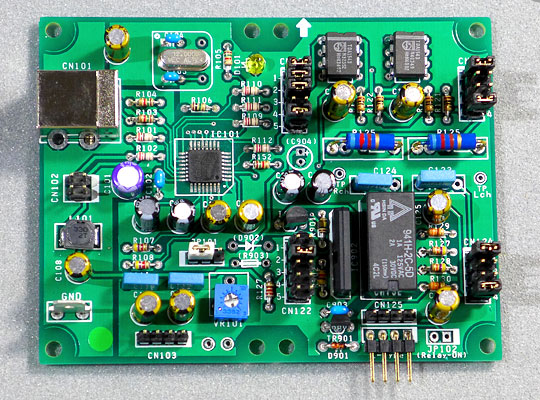

���� 1

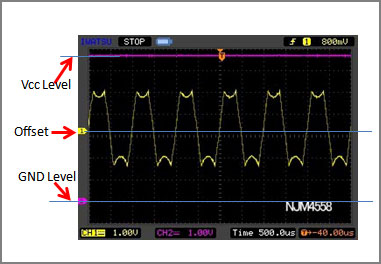

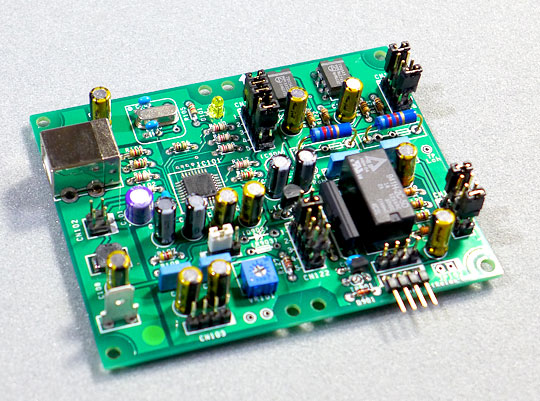

���� 2

|

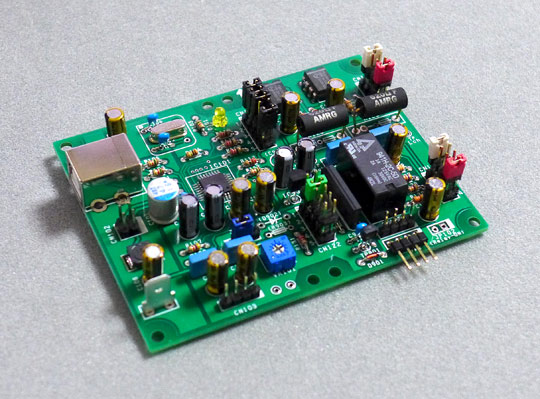

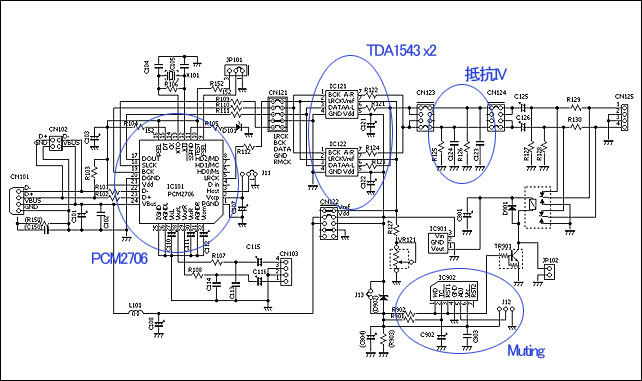

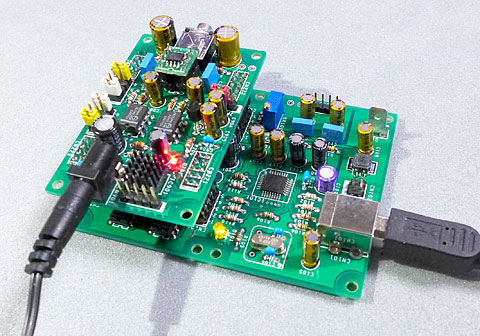

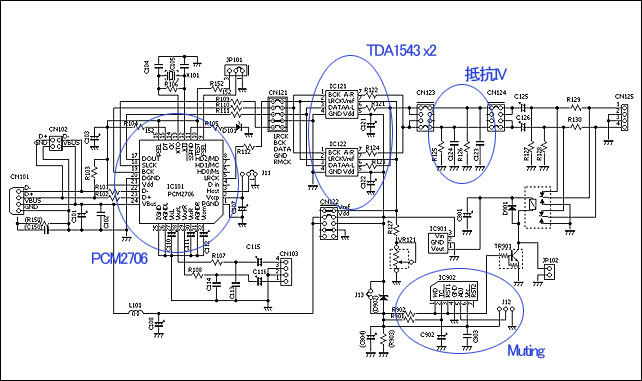

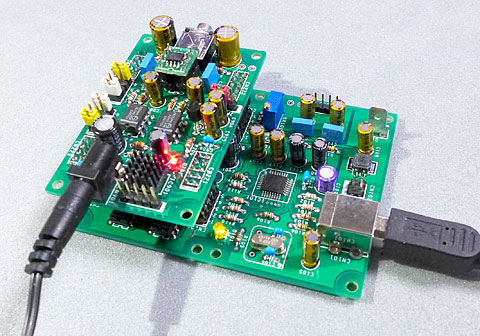

Main��� �Q�l��H�}

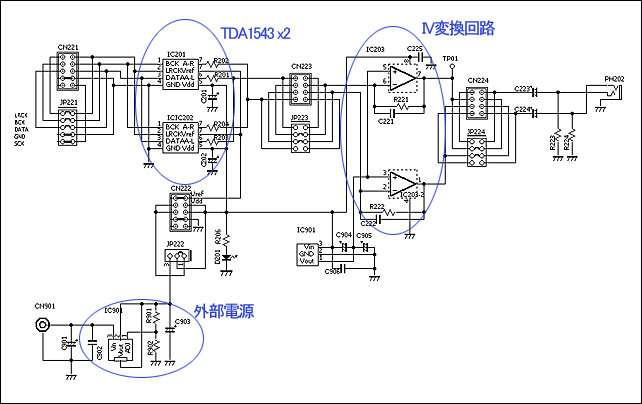

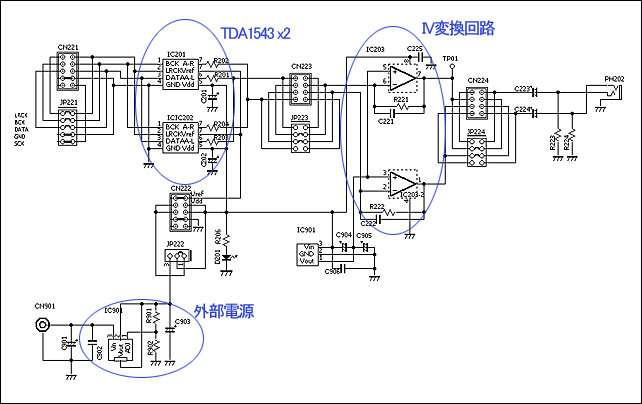

Sub��� �Q�l��H�}

<�}�X�^�[��̎d�l>

�@�E �g�p�`�b�v �F USB Audio; PCM2706�A�@DAC; TDA1543��2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Muting����; TA8030

�@�E �d�������@�F USB Bus Power . (Bus Power:USB�P�[�u������d�������j

�@�E USB�f�o�C�X�^�C�v �F �ėpUSB�I�[�f�B�I�f�o�C�X windows �����F��

�@�E IV�ϊ����� �F ��RIV�ϊ��@�i��R = ���P�m�[��RMG �I�[�f�B�I�p�j

�@�E �A�i���O�M���o�� �F �A�i���O�����o�́@�w�b�_�[�s���@4P�^�C�v �@

�@�@ �o�̓��x�� �@��1.0V/47K��

�@�E ��T�C�Y�@�@�F �O�`/72�o�~94�o�@��t�E/�e�ӂ���-3�o�̈ʒu

�@�@�@ �i���j�o�[�T����� ���T�C�Y�j

�@�E ��ގ��@�@�@�F �K���X�G�|�L�V�@FR-4�ށ@���ʁ@�X���z�[��

<���ݗpSub��̎d�l>

�@�E �g�p�`�b�v �F DAC; TDA1543��2�A IV�ϊ��p�I�y�A���v; NJM2732

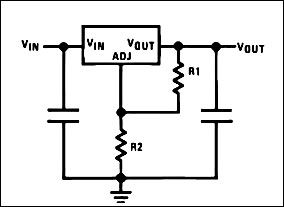

�@�E �d�������@�F USB Bus Power �܂��́A�O�� 9V (���̃��M�����[�^�ɂ�6.6V�ɕϊ��j

�@�E IV�ϊ����� �F �I�y�A���vIV�ϊ� �܂��� ��RIV�ϊ� �ؑ։\

�@�E ��T�C�Y�@�F �O�` 47�o�~72�o�@��t�E �e�ӂ���-3�o�̈ʒu

�@�@�@ �i���j�o�[�T����� ���T�C�Y�j

�@�E ��ގ��@�@�F �K���X�G�|�L�V�@FR-4�ށ@���ʁ@�X���z�[��

�@�E ����ݕ��@ �F �X�^�b�L���O�R�l�N�^�ɂ��}�X�^�[��ςݏd��

�@ |

TDA1543 �e�N�j�J���m�[�g�@< �o�͓d�����d������ >

TDA1543�̓���_����������ہA�킩��ɂ����_�����Ă݂�

�EDatasheet �� ���ڃ|�C���g

�@�@�@�@�EVDD�@TYP=5.0V�A�@MAX=8.0V

�@�@�@�@�EIFS�@�@TYP=2.3mA �}0.35mA

�@�@�@�@�EVOC(DC) MIN=1.8V(Foot)�A MAX=1.2V(Head)

�EIFS�ł��邪�A�����Œ�`����Ă���l�� DC�I�ő�d���l�ł��� AC�I�ɂ́A0 �` 2.3mA �̊ԂŃX�C���O����ƍl���邱�Ƃ��K�v�ł���B�@������ �����ŁAIFS����Ղ� �OdB���� AC�����l�o�͓d���l�Ɋ��Z�����Ă�����

�@�@IFS(ACRMS) = 2.3 / ( 2 x 1.414 ) = 0.81 mA RMS �ƂȂ�B

�@�����Z�l�̎g���� �F

�@�@TDA1543 �� 2�p���� 620�� �Ƃ�������̏ꍇ�� 0dB���̗��_�I�o�͂�

�@0dB OUT = 0.81 x 2 x 620 = 1.00VRMS �ƎZ�o�����B

�@����̊�����l�́A930mV�`950mV�ł��邩�� Datasheet�X�y�b�N���ł���B

�E���ɓd�������i����_�j�ł��邪�ADatasheet��ł́@VOC(DC) �Ƃ��Ē�`����Ă���̂� ���̒l�������āA��RIV�� ����_���l����� (VDD=5V�Ƃ���j

�@VOC(DC) MIN=1.8V(Foot)�@�@�܂�A�d���� 0V�`1.8V ���g���Ȃ�

�@VOC(DC) MAX=1.2V(Head)�@�܂�A�d���� 3.8V�`5V���g���Ȃ�

�@���d��5V���Ɏ��o������ �m���N���b�v�̃I�[�f�B�I�o�͓d����

�@�@�@�i 3.8 - 1.8 �j / �i 2 x 1.414) = 707mVRMS �ł��邱�Ƃ��v�Z�ł���B

��������Web���Ŕ��\���ꂽ��H�Ȃǂ��炷��ƁA��L���_�l�Ɏ��܂�Ȃ��g�p�Ⴊ

�@�@����������̂� ������ŏo�͔g�`�̃N���b�v�_�ׂ��

�@�@VOC(DC) MIN = 1.2V(Foot)�@�A�@VOC(DC) MAX = 0.6V(Head)�@���炢�ł���B

�@�@�܂� �m���N���b�v�͈͂Ƃ��Ă�

�@�@�@( 4.4 - 1.2 ) / ( 2 x 1.41) = 1131mVRMS�@�����o���邱�ƂɂȂ�B

�@��������A�o�����I���p�l�ł��� ���[�J�̕ۏ͈ؔ͂��ɂ��Ȃ�

���āA��L�̌�������� VDD = 5V �A TDA1543 x2 (�p���j �� �O��Ƃ����Ƃ��� IV�ϊ���R�̉���/����́A 436�� �` 698�� �͈̔͂���I�Ԃ��Ƃ��\�ł��邱�Ƃ�������B

����� E24�n�� �őI���o�����R�l�́@470���A510���A560���A620���A680�� �ł��� ����̐v�ł� ���Ӑ} Rock'n Roll �o�[�W���� �Ȃ̂ŏo�͓d���D��́@620�� �Ƃ��Ă���B

�@�@���E�E��R�v�Z��

�@�@436�� = 707/(0.81x2)�A�@�@698�� = 1131/(0.81x2)

|

|

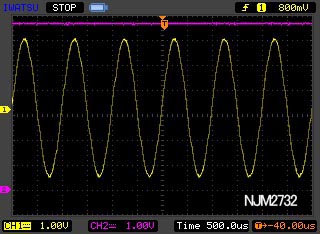

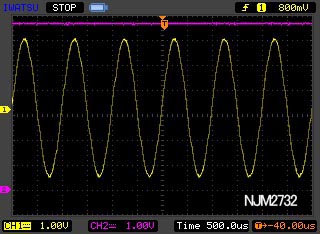

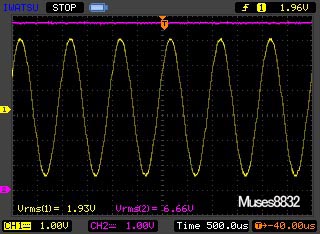

Sub��@�I�y�A���vIV�@�����

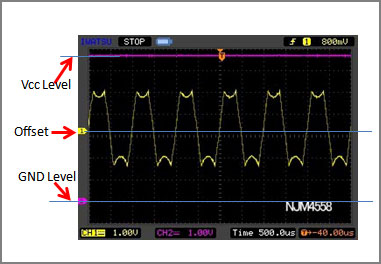

��d�������i���[���c�[���[���j�I�y�A���v���e�팩�Ă݂�

�S�p�����ɁAVcc �� 6.6V�Ƃ����Ƃ���

�e��I�y�A���v�� IV�ϊ��g�`.�B

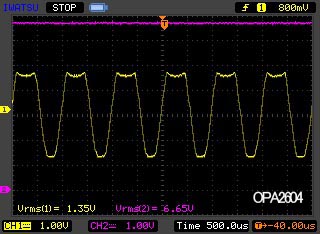

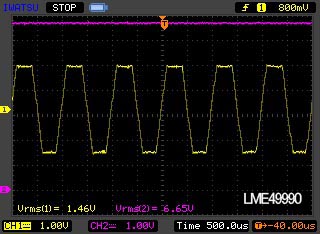

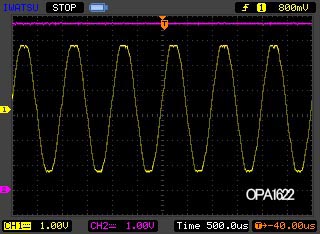

( USB���� �F 1KHz 0dB )

< �⑫ >

�o�̓X�y�b�N�Ƃ��� 2Vrms�i5.6Vpp) ��z�肵�Ă��邽�߃I�y�A���v�́A�P�d���E���[���c�[���[�� �^�C�v �� Must �B

DAC�̓d���d���́A���삪���肵 ���� C/P�̍��� NJM2732 ���g�����߂� �ψ����l���� Vcc= 6.6V �ɐݒ肵�Ă��� |

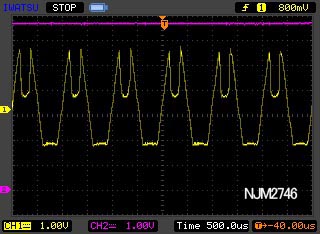

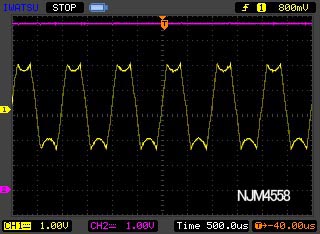

�{���E�ėp - NJM2732

�d���d���͈͂������ł����ACP���Q�ł�

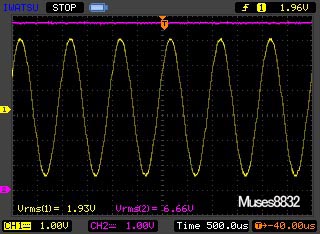

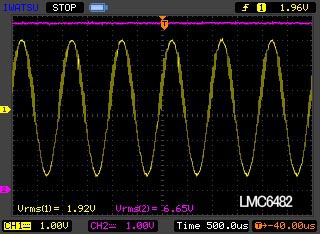

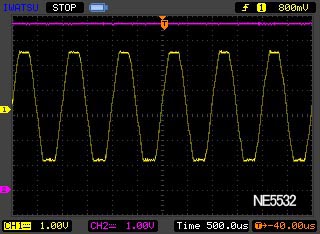

�������_���P - MUSES8832

�������_���Ȃ�A�ꉟ���̃I�y�A���v

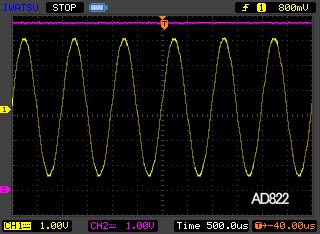

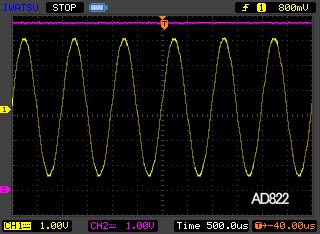

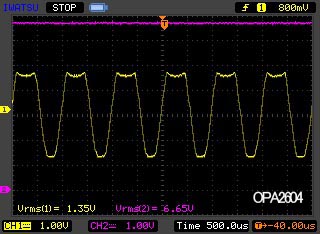

�������_���Q - AD822

�A�i�f�o�D���Ȃ�A�����炪���E��

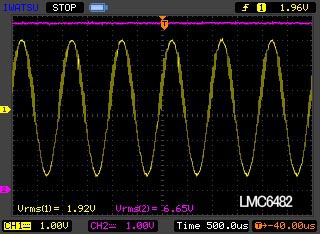

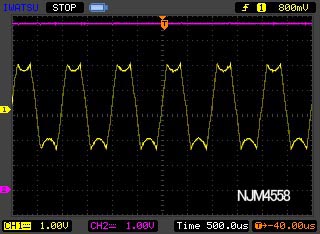

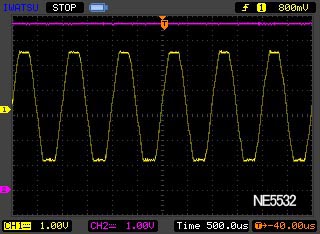

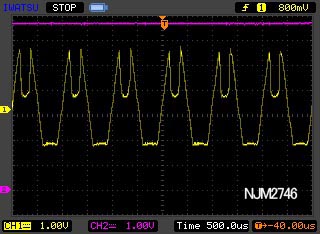

�{���@�I(�܂�)�n�Y�� ���̂P

���o�̓��[���c�[���[���̃I�y�A���v�B�@���U�C��

�{���@�I(�܂�)�n�Y�� ���̂Q

�o�̓��[���c�[���[���̃I�y�A���v�Ȃ̂��� �E �E �E

�s�b��Ȃ� ���ʂł�

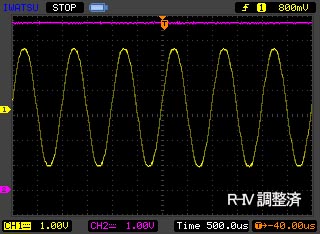

���Ȃ݂� ��RIV (620��) �̏ꍇ�̔g�`

�Ȃ�Ƃ� �N���b�v�͖Ƃ�Ă܂�

TDA1543 �̃I�t�Z�b�g�� �I�y�A���v�̏ꍇ��

�قȂ�̂� �I�t�Z�b�gVR�̍Ē������s���܂��B

------------------------- ��������́A�Q�l -----------------------

���[���c�[���[�� �� IC �Ŗ����ꍇ�A

�I�y�A���v�̎��� �w�b�h���[�������ɂȂ�܂��B

�i ��d�����쎞�̓d������ �j

�Q�l�F�g�`�̌���

NJM4558

NE5532

OPA2604

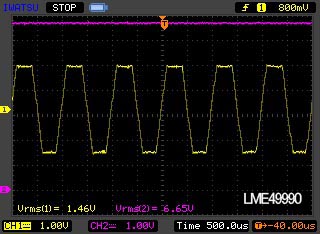

LME49990

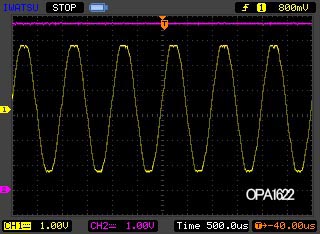

OPA1622

�ŐV�E�����\HPA�p��������܂��B�@�撣���Ă܂��� ����͎��i

4para���ɁA2Vrms �̏o�͂�_�����̂�

���̂悤�Ȍ��ʂł������A1Vrms �ŗǂ����

IV��R�� 620�� �� 300�� �ɂ���� �N���b�v����

�Ƃ��I�y�A���v�� ��R���肻���ł��B

��̐������́@�������@�@��21�ł�

|

�� ���̊���x�[�X�������l�^ ������

�@�@�@�@�@�@�@ �i ���� �F ���ȐӔC�ł��肢�v���܂��B ������� �֒m�v���܂��� �j

�@�E ���݊���g���Ă��AUSB�@Bus�p���[�ʼn��o������B

�@�� IV��R��620�����ȉ��ɂ��܂��傤�B�@5V�d���ŏo����o�͓d���́A0.9V���x�ł��B

�@�@�@�i��RIV�̏ꍇ�ATDA1543�� �u�w�b�h���[��+�t�b�g���[���v ��2V�ʕK�v�ł��j

�@�E �I�y�A���v�� Muses8832 �Ȃǂ̍��ψ��E�����ȃ��m���g���Ă݂�B

�@�� �O���d���̃��M�����[�^�[�ݒ�� 6.6V����7.8V�ʂɂ��Ă݂܂��傤�B

�@�@ TDA1543��Max��8.0V�Ȃ̂ł�����Ȃ��悤�ɐݒ肵�܂��B�@

�@�E TDA1543�ɊO���� DAI/DDC ���� I2S�œ��͂���B

�@�� JP221�̃W�����p�[��S�ĊO���ƁAPCM2706�o�͂�TDA1543���͂ɕ������܂��B

�@�@ TDA1543�́A���܂������192KH���ł������悤�ł��@(�X�y�b�N�ߓǂ�/�������m�F)

|

|

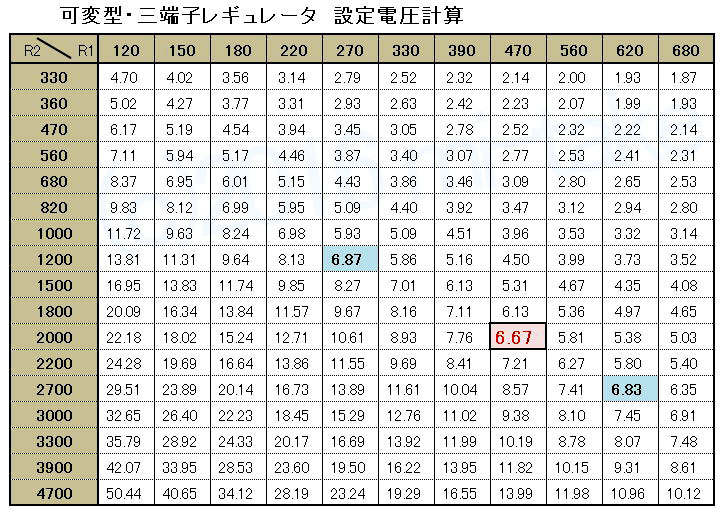

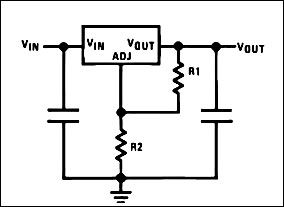

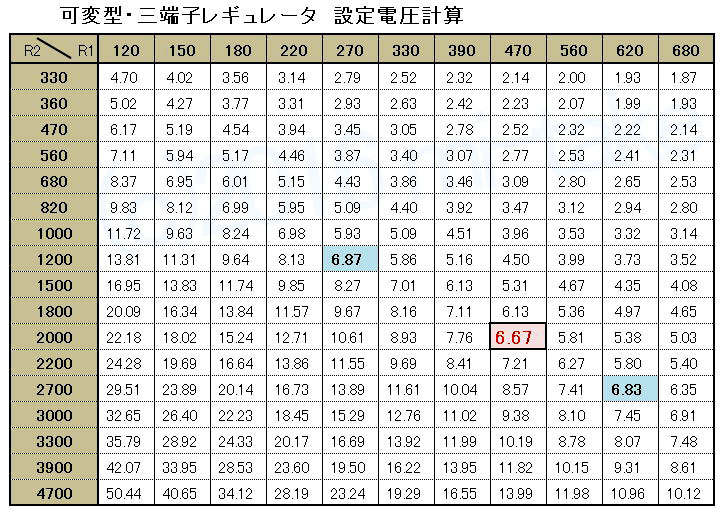

�@<�Q�l>

�@�@�g������R���ƂɍČv�Z����̂��ʓ|�������̂ŁA�\�ɂ��܂����B

�@�@�ό^�R�[�q���M�����[�^�[�� ��ʉ��Ƃ͎v���܂��� �Q�Ƃ���ꍇ�͂��m�F�� �I

�@ �@

|

�@

�@